ビックリマンシール 第1弾 レアリスト完全解説

1985年に発売され、今なお根強い人気を誇る「ビックリマンシール 」。中でも「ビックリマンシール 第1弾 レアリスト」に興味を持つ方が多く、特にヘッドシールの「スーパーゼウス」はコレクターたちの憧れの的となっています。この記事では、スーパーゼウスをはじめとしたビックリマンシールの中でも希少価値の高いビニールコーティング版や、裏台紙の色味による違いについて詳しく解説します。

また、ビックリマンシール 偽物 見分け方にも触れ、購入時に騙されないためのポイントを紹介します。さらに、なぜビックリマンシールは今でも人気なのか、その理由と背景に迫るとともに、ビックリマンシール 高額 取引の実態についても解説していきます。もちろん、ビックリマンシール 第1弾に登場する全キャラ紹介も網羅し、これからコレクションを始めたい初心者にもわかりやすくまとめました。

この記事を読めば、「ビックリマンシール 第1弾 レアリスト」の基礎知識から最新事情まで、しっかりと理解できるでしょう。ぜひ参考にして、後悔しないシール収集をスタートしてください。

この記事のポイント4つです

- スーパーゼウスの種類とレアリティの違い

- 裏台紙の色味やビニールコーティング版の見分け方

- 偽物シールを見分ける具体的なポイント

- 第1弾に登場する全キャラクターと特徴

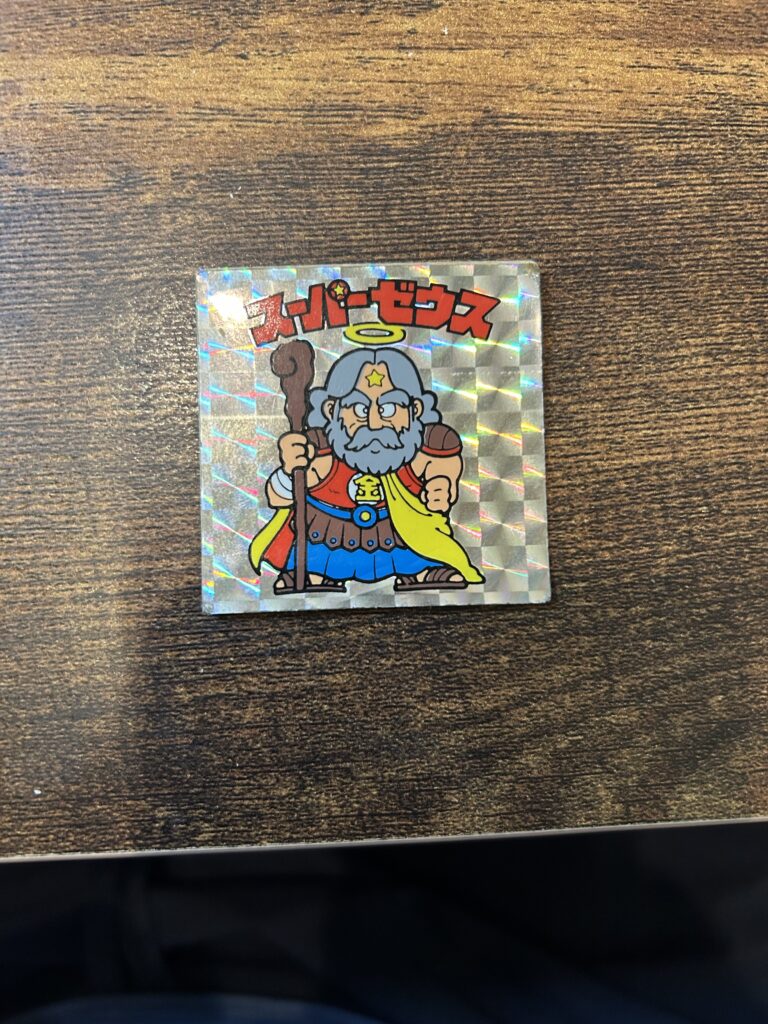

第1弾ヘッド「スーパーゼウス」とは

ビックリマンシールの第1弾に登場するヘッドシール「スーパーゼウス」は、天使側のトップとして、非常に高い人気を誇るキャラクターです。1985年8月に発売された『ビックリマン 悪魔VS天使シリーズ』の記念すべき初期ヘッドシールであり、全知全能の神をイメージしたデザインとなっています。

特にこのスーパーゼウスのシールは複数のバージョンが存在し、見分け方として裏面の台紙の色や質感が重要なポイントになっています。主に「黄色」「クリーム色」「ビニールコーティング」の3種類に分かれ、それぞれ流通量や希少性が異なるのが特徴です。

黄色の台紙は最も一般的で、当時30円で販売されていた通常のチョコに封入されていました。対してクリーム色の台紙は1987年12月以降、アイスやスナック菓子の復刻版に多く見られます。黄色に比べると若干流通量が少ないため、コレクターからの評価も少し高めに設定されています。

さらに特別視されるのが「ビニールコーティング版」です。このシールは、台紙の黄色が非常に濃く鮮やかで、表面には厚めで光沢のあるビニール加工が施されています。この加工は非常に脆く、保存状態が良い完品は数少ないため、市場ではかなりの高額で取引されています。もし当時の子どもたちがもっと丁寧に扱っていれば、ここまで希少化はしなかったのかもしれませんが、実際はぞんざいに扱われたために現存数が非常に限られています。

市場での価値が高くなったことから、偽物も多く出回っています。本物のビニールコーティング版を見極めるには、裏台紙だけでなく表面の印刷の色味にも注目すると良いです。特に「肌の色が赤みを帯びて血色が良いこと」「髪の色が白っぽく見えること」「杖などの茶色部分が赤茶けて見えること」といった特徴があります。逆に言えば、この特徴が無ければ偽物である可能性が高いため、注意深く観察する必要があります。

ここまでを理解した上で、コレクションを始める際は単純に「レアだから」と安易に飛びつくのではなく、きちんと真贋を確認しながら購入することが大切です。また、スーパーゼウスは単なるレアシールというだけでなく、ビックリマンシリーズの歴史を語る上で欠かせないキャラクターである点も覚えておきましょう。

レア度を決める「裏台紙の色味」

ビックリマンシール第1弾の「レア度」を決める際に重要視されるのが、裏台紙の色味です。実は、表面だけを見ても同じように見えるシールでも、裏台紙の色や質感が異なるだけで価値に大きな差が生まれます。この特徴は特にヘッドシールであるスーパーゼウスに顕著であり、色味の微妙な違いで希少価値が大きく変動します。

まず、一般的に広く流通しているのが黄色の台紙で、これは1985年のオリジナルのビックリマンチョコに封入されていた基本的なタイプです。非常にスタンダードなもので、当時の子供たちがもっともよく手にしたシールだと言えるでしょう。このため、希少性としては比較的低いのですが、現在でも状態が良ければ一定の価値があります。

次にクリーム色の台紙ですが、これは1987年末ごろに発売された復刻版のアイスやスナック菓子に多く使われていました。このタイプは、通常の黄色に比べて流通量が若干少なくなっています。現在では入手がやや困難になりつつあるため、黄色よりも価値が高く設定されているケースが多いです。微妙な違いですが、シールの裏面をよく観察すれば黄色よりも明らかに薄く、淡いクリーム色に見えることが特徴です。

そして、これらとは比較にならないほどの希少性を持つのが「ビニールコーティング版」の台紙です。このタイプは特に濃い黄色が使われ、さらにその上から厚手のビニールコーティングが施されており、一目見て分かるほど光沢があります。これは初期ロット(いわゆる初版)として市場に出回ったもので、非常に限られた枚数しか存在しません。多くの子供が乱雑に扱った結果、状態の良いものはますます希少になっています。

こうした背景から、シールの価値を判断する際に最初に確認するポイントとして「裏台紙の色味」が重要視されているのです。特にビニールコーティング版は、ほんの少しのダメージでも価値が大きく下がってしまいますので、購入する際は注意深く観察することが必要です。

これらを理解した上でコレクションを始めれば、単純に古いから価値があるという曖昧な基準ではなく、確かな視点でシールの価値を判断できるようになります。初心者でも、こうした特徴を把握しておけば、適切な価格で価値あるシールを集めることができるでしょう。

入手困難な「ビニールコーティング版」

ビックリマンシール第1弾の中でも特に入手が難しく、多くのコレクターが注目しているのが「ビニールコーティング版」です。これは、第1弾ヘッドシールであるスーパーゼウスの裏台紙に濃い黄色が採用され、表面に厚みのある特殊なビニールコーティングが施されたものを指します。

このタイプが非常に珍しい理由は、販売された時期がシリーズ初期のごく短期間だったためです。ビックリマンチョコが1985年8月に登場した直後、初めて市場に投入されたシールがこのビニールコーティング仕様でした。しかし、この加工自体が非常に脆く、子どもたちが普通に取り扱っただけでも端が欠けたり、傷ついたりすることが多かったため、現在において完璧な状態で現存しているシールはほとんどありません。

実際、市場に流通しているものの多くは経年劣化が著しく、完品と呼べるものは希少です。このような事情から、オークションなどでの取引価格も年々高騰しており、一部のシールは驚くほどの高額で売買されています。そのため、本気でコレクションを目指すのであれば、このシールを手に入れることが非常に重要なポイントとなります。

また、市場価値が非常に高いため、残念ながら偽物が数多く流通しています。オリジナルのビニールコーティング版を見極めるには、裏面の台紙の色だけでは不十分です。実は表面の色使いにも特徴があり、本物の場合は肌の色がやや赤みを帯びていることや、髪の色が通常版より白っぽく見えるといった独特の色調が確認できます。こうした細かな特徴を理解していれば、本物と偽物の違いを見抜きやすくなります。

これらを理解した上で、ビニールコーティング版の入手を検討する場合は、必ず信頼できる販売元や鑑定士に確認を取ることが重要です。さらに、完璧な状態のものが見つからない場合でも、一定のダメージを許容することで、より入手可能性が広がることもあります。ただし、それがあまりにもひどい状態の場合は、将来的な価値が下がる可能性も考慮に入れる必要があります。

特にコレクター初心者の場合は、焦って無理に手を出すのではなく、じっくりと時間をかけて慎重に探す姿勢が大切です。これだけの人気シールですから、希少性だけでなく、状態や真贋にも気を配ることが、失敗しないコレクションへの近道になるでしょう。

偽シールに注意!判別方法は?

ビックリマンシール第1弾の中でも特に希少な「ビニールコーティング版」ですが、残念ながら市場には偽物が多数存在しています。そのため、実際にコレクションをする際には偽シールに注意し、正確な判別方法を理解しておくことが必要です。

偽物が出回る背景には、このシールが高額で取引されていることがあります。当初は子ども向けの安価なお菓子に付属していたシールですが、現在では一部のレアシールが非常に高値で売買されるようになり、その希少性に目をつけた悪質な業者や個人が偽物を製造・販売しているのが現状です。

偽シールを見抜くためには、まず裏面の台紙を確認します。オリジナルのビニールコーティング版は台紙が非常に濃い黄色で、光沢のある厚手のビニール加工が特徴的です。偽物の場合、このビニールコーティングの質感が微妙に異なり、光沢が不自然に強すぎたり、逆にほとんど無かったりすることがあります。特に触ったときに違和感がある場合は注意が必要です。

さらに、より具体的に本物を見極めるポイントとして、シールの表面のインクの色味にも注目してください。オリジナルのビニールコーティング版は肌の部分が赤みがかった血色の良い色合いになっています。また髪の毛部分も通常版よりも白っぽく、杖や衣装など茶色の箇所も鮮やかで赤みを帯びているのが特徴です。偽物はこれらの色合いが微妙に違い、肌色がくすんでいたり、髪が黄ばんでいたりと、色合いのバランスに違和感があるケースが多いです。

加えて、状態があまりにも良すぎるシールにも注意してください。そもそもビニールコーティング版は経年劣化が激しく、保存状態が良いものは極めて珍しいです。したがって、ほぼ新品同様で市場に出てくる場合は、何らかの加工や修復、偽造の可能性も考えられます。そのような場合は、信頼できる専門業者や鑑定士に相談するのが安全です。

ビックリマンシールを安心して集めるためには、販売者の評価や過去の取引実績を調べることも重要です。特にネットオークションや個人売買では慎重さが求められます。多少価格が高くても、信頼性が確認された販売ルートから入手するほうが安心です。

このような方法を理解した上で慎重に選ぶことで、偽物を避けて価値のある本物のシールを集められるでしょう。シール収集を楽しむためにも、偽シールへの対策を徹底することが何よりも大切です。

「ビニール版」の表面インクの特徴

ビックリマンシール第1弾の中でも希少価値が高い「ビニールコーティング版」ですが、このタイプは表面のインクにも明確な特徴があります。この特徴を理解することで、より正確に本物と偽物を見分けることが可能になります。

具体的に言えば、本物のビニールコーティング版のシールは、他のバージョンと比べてインクの色味がかなり鮮やかで、特定の箇所が微妙に異なっています。特に注目すべきポイントとして、まず肌の色合いが挙げられます。通常版のスーパーゼウスの肌色は淡く、やや薄い感じですが、ビニール版の場合は血色が良く、赤みを帯びて健康的に見えます。この点が偽物と比較すると明らかな違いとなり、多くの偽シールはこの特徴を上手く再現できていません。

次に髪の色にも注目する必要があります。本物のビニールコーティング版は、髪の色がやや白っぽく薄く見えるのが特徴です。通常のバージョンは、やや黄色がかった金髪ですが、ビニール版ではこの金髪がくすんで見え、むしろ白っぽい印象を受けます。ここが微妙ながら重要なポイントとなり、偽物は明らかに色が濃すぎたり、不自然な色合いになっていることが多いです。

さらに細かく見ると、杖や衣装の前垂れなど茶色のインクを使った部分にも明確な違いがあります。ビニール版の場合、茶色のインクが鮮やかでやや赤茶けたような色味をしています。他の通常バージョンはもっと落ち着いた茶色になっているため、この色味の違いも本物を見分ける重要な基準となります。

これらの特徴がなぜ起こるかというと、当時の印刷技術や使用されたインクの種類、あるいはコーティング方法の違いに原因があります。このような理由から、この表面インクの特徴を完全に再現するのは難しく、偽物は必ずどこかでボロが出るようになっています。

シールを購入する際は、表面の色味に注意深く目を向け、特にネットでの画像だけで判断せず、可能なら実際に手に取って確認することが大切です。ネット上の画像は色調が加工されている場合もあるので、できるだけ実物を見るか、あるいは専門的な鑑定を依頼すると安心でしょう。

このような知識を身につけておくと、偽シールを掴まされるリスクを大幅に減らすことができます。特にビニールコーティング版の収集を考えているなら、この特徴を必ず覚えておきましょう。

人気の理由と高額取引の背景

ビックリマンシール第1弾が現在でも高い人気を誇り、高額取引される背景には、複数の要因が関係しています。ビックリマンシールは、もともとは1985年に子供向けのお菓子の付録として誕生しましたが、単純に昔の子どもたちの懐かしい記憶だけが、現在の人気の理由とは限りません。

まず第一に挙げられるのは、シール自体が持つコレクション性の高さです。当時からそれぞれのキャラクターに個性的なストーリーや設定があり、特にヘッドシールと呼ばれる「スーパーゼウス」を中心としたキャラクターは絶大な人気を得ました。キャラクターごとに詳細な背景や性格設定がされていたことで、単に集めるだけではなく、キャラクターに感情移入して楽しむことが可能になった点も人気が続く大きなポイントです。

また、当時の子どもたちが大人になり経済力を持つようになった現在では、かつて手に入らなかった憧れのシールを入手しようとする人が増えました。大人になったことで、当時は30円という安価なお菓子についていたシールが、今では数万円から場合によっては数十万円という高額でも購入できる経済力を持つようになりました。特に第1弾のビニールコーティング版のように現存する枚数が極めて少なく、保存状態が良いものほど、その価格は天井知らずになっていく傾向にあります。

一方で、市場におけるシールの状態の良さも価格の重要な決定要因です。元々ビニールコーティング版は非常に脆く、子どもたちが適当に扱ったものがほとんどであるため、現在市場に出回る完璧な状態のシールは極めて希少です。この希少性に魅力を感じるコレクターが後を絶たないため、市場での需要と供給のバランスが崩れ、価格が跳ね上がっているのです。

また、こうした取引が盛んになることで、さらに注目が集まり、話題性も高まります。インターネットオークションやSNSが普及した現代では、シールが高額で取引されたニュースが瞬時に広まり、それがさらに新しいコレクターを呼び込むという好循環を生み出しています。このような事情から、市場はますます活発化し、取引価格も上昇を続ける傾向にあります。

コレクションの楽しみ方は人それぞれですが、こうした背景を理解しておくと、なぜビックリマンシールが今でも根強い人気を持ち、高額で取引されているのかが分かります。コレクションを始める際には、自分が何を目的に収集するのかを明確にしてから取り組むことをおすすめします。

ビックリマンシール 第1弾 レアリストの全キャラ紹介

No.1「桃太郎天子」の特徴とレア度

ビックリマンシール第1弾に登場する天使シールの中で、特にユニークで人気の高いキャラクターの一つが「桃太郎天子」です。この桃太郎天子は、日本の昔話「桃太郎」をモチーフとしており、誰もが知る英雄的なイメージを持つキャラクターとしてデザインされています。

桃太郎天子の特徴は、いわゆる典型的な天使キャラクターとは異なり、少々コミカルでユーモアが含まれている点です。シールに描かれている桃太郎天子は、「鬼より恐い先生仮面」で悪魔を追い払い、さらには必殺技である「手なげ豆鉄砲」を使って悪魔に立ち向かうという設定になっています。この手なげ豆鉄砲は、伝統的な「鬼は外!」という掛け声と共に使用されるという遊び心に溢れた特徴があります。こうした親しみやすく、どこか懐かしい設定は、子どもだけでなく大人からも高い支持を得ています。

また、桃太郎天子にはセットで登場する「お守りシール」と「悪魔シール」が存在します。お守りシールは「きびだんご三助」というキャラクターで、悪魔を追い払うために攻撃を仕掛けるものの、実際には主人の桃太郎天子に助けを求めるという微笑ましい設定があります。一方の悪魔シールは「鬼ガシ魔」というキャラクターで、桃太郎天子に対抗する役割を持っています。これらのシールがセットで揃うことで、そのストーリー性がより深く味わえるようになっています。

レア度に関して言えば、桃太郎天子自体は比較的流通量の多いシールですが、シールが発売された当時から人気があったため、状態の良いものは入手困難になりつつあります。特に角が折れていない完璧な状態のものや、裏台紙の色あせがないものは高値で取引されることが多く、将来的にも価値が上昇する可能性があります。

さらに、初期ロットや裏台紙の色味に特別な特徴があるものは、通常版に比べて希少性が高くなるため、収集時には裏台紙の色味や状態に注意するとよいでしょう。オークションや専門店で購入する場合には、こうした点をしっかりと確認しておくことが必要です。

桃太郎天子は、単なるコレクションとしての価値だけでなく、ビックリマンシールの世界観を楽しむ上で欠かせないキャラクターでもあります。その魅力をしっかりと理解した上で収集を進めれば、より一層シール収集の楽しみを深めることができるでしょう。

No.2「お救い観音」の特徴とレア度

ビックリマンシール第1弾に登場する「お救い観音」は、天使サイドのキャラクターの中でも、特に慈悲深さを前面に押し出した存在です。名前からもわかるように、仏教における観音菩薩をモチーフとしており、悪魔に染まりかけた者をも救い出すという役割が与えられています。これにより、ビックリマンの世界観の中でも、ひときわ清らかな印象を持つキャラクターに仕上がっています。

お救い観音の特徴として最も重要なのは、その「ほほえみパワー」です。設定によれば、悪に堕ちた者たちでさえも、彼女の笑顔によってまごころを取り戻し、改心してしまう力を持っているとされています。このような設定は、他の天使たちが悪魔に対して攻撃的な手段を取る中で、異彩を放っており、武力ではなく優しさで戦うという独自のポジションを築いています。

このキャラクターにはペアとなる「お守りシール」として「お助けさん」が存在し、悪魔をハリセンでしばき倒すユーモラスな描写がされていますが、いざという時には破れてしまい、お救い観音に助けを求める展開になっています。このコンビネーションもまた、ビックリマンならではの物語性を強く感じさせるポイントです。

レア度について考えると、お救い観音のシールは第1弾の天使キャラクターの中では比較的流通量が多かった部類に入ります。そのため、一般的な中古市場では入手難易度はそこまで高くありません。ただし、保存状態が極めて良好なものや、裏台紙の色味がクリーム色、またはビニールコーティング版のものであれば話は別です。こうしたバリエーションが絡むと、価格は大きく跳ね上がり、コレクターの間でも注目度が高まります。

さらに、当時の印刷技術のばらつきにより、微妙な色味違いが存在する場合もあり、これがコレクターの間で細かな分類対象になっているケースもあります。特に熱心なコレクターは、単なる完品を求めるだけでなく、こうしたマイナーチェンジ版にもこだわる傾向があり、お救い観音のような初期キャラクターは、その対象として非常に人気があります。

これらを総合的に見ると、「お救い観音」はビックリマンシール第1弾において、単なる天使キャラというだけでなく、ビックリマン世界の優しさと救済の象徴とも言える存在だといえるでしょう。シールを手に入れた際には、彼女の持つストーリー性にも注目しながら、大切にコレクションしていくことをおすすめします。

No.3「ゴッドマングース」の詳細

ビックリマンシール第1弾に登場する「ゴッドマングース」は、非常にユニークな個性を持つ天使キャラクターの一人です。名前の由来となっている「マングース」は蛇を倒す動物として知られていますが、ゴッドマングースもまさにそのイメージを体現しており、悪魔との戦いにおいて絶対的な力を発揮する存在として設定されています。

ゴッドマングースの大きな特徴は、「必殺コブラがえし」という必殺技にあります。この技は、悪魔のしつこい絡み手を華麗にかわし、逆にノックアウトしてしまう強力なもので、まさにマングースがコブラに立ち向かう姿を彷彿とさせます。さらに、彼は単なる防御型ではなく、「ガブッと神つく天敵おどり」という特技も持ち、敵に対して積極的に攻撃を仕掛けていくアグレッシブな性格を持ち合わせています。このようなバトルスタイルは、他の天使キャラクターと比べてもかなり異色であり、多くのファンの印象に強く残る要素となっています。

また、ゴッドマングースにはセットで登場する「お守りシール」として「ミスター助っ人」が存在します。ミスター助っ人はレフェリー役という設定で、悪の反則技を見抜きながらも、自らは直接戦わず、天使に助けを求めるというコミカルな役回りになっています。これによって、ゴッドマングースの頼もしさが一層引き立つ構成になっており、物語全体の流れをより楽しめる工夫がされています。

レア度に関して言うと、ゴッドマングースは第1弾の中ではそこそこの流通量があったキャラクターではありますが、状態の良い個体はやはり数が限られてきています。特に角折れや裏台紙の汚れがない完品、さらに台紙が濃黄色のビニールコーティング版であれば、かなりの高額で取引されることも珍しくありません。近年ではこうした初期版・良好保存のものに対する需要が高まっているため、手に入れたいと考える場合は注意深く探す必要があります。

ゴッドマングースは、ただ強いだけではなく、キャラクターデザインや必殺技、ストーリー設定など、どこを取ってもビックリマンらしい遊び心と創意工夫が詰め込まれた一枚です。そのため、単なるコレクションアイテムとしてだけでなく、シリーズの世界観を深く味わいたい人にとっても欠かせない存在になっています。コレクションを充実させたいと考えるなら、ぜひ大切に手に入れたいシールの一つだと言えるでしょう。

No.4「三象法師」のシール情報

ビックリマンシール第1弾に登場する「三象法師」は、ユニークな存在感を放つ天使キャラクターです。名前に「三象」とある通り、象をモチーフにした姿が特徴で、他の天使たちとは一線を画すビジュアルで多くのファンに親しまれています。象の力強さと仏教的な慈悲深さを掛け合わせたようなデザインがされており、力と心の両方で悪魔に立ち向かう存在として描かれています。

三象法師の主な能力は「みちびき光線」です。この光線は、どんな危険な状況下でも仲間を導き、悪をふみつぶす強力な力を持っています。特に「トンで火に入る」ような危険な場面でも、冷静に味方を守り、勝利へと導く役割を果たしているのが三象法師の大きな特徴です。こうした設定は、シリーズの中でも頼れる長老的なポジションを築いており、シールコレクターたちの中でも「安心感」を象徴する存在として語られることが多いです。

また、セットとなるお守りシール「助太刀悟空」との組み合わせも非常に面白く描かれています。助太刀悟空は、ナルトを盾にして戦うものの、空腹に負けて天使に助けを求めるというコミカルなキャラクターです。この対比が、三象法師の落ち着きと頼もしさを一層際立たせる効果を生んでいます。物語性を重視するビックリマンシリーズらしい組み合わせと言えるでしょう。

レア度について見ると、三象法師は第1弾の中では比較的流通しているシールに分類されます。しかし、やはり1985年当時のオリジナル版、特に台紙の色味が黄色、クリーム色、またはビニールコーティング仕様であるかどうかによって市場価値は大きく変わります。ビニールコーティング版の三象法師であれば、保存状態が良好なものは今でも高い人気を保っています。

また、三象法師のシールはデザインの細部にこだわりが見られるため、印刷のズレや色味の違いによって微妙なバリエーションが存在します。これにより、コアなコレクターたちはさらに細かい違いを楽しみながら集める傾向にあります。特に表面のプリズム加工の状態が美しいものや、裏面の台紙に傷みがない個体は、今後さらに価値が上がる可能性もあるでしょう。

こうして三象法師のシールを振り返ると、ただのキャラクターではなく、ビックリマンシリーズの世界観を支える重要な役割を果たしていることがわかります。コレクションを始めるなら、ぜひこの三象法師もラインナップに加え、シリーズ全体の流れを感じながら集めていく楽しさを味わってください。

No.5「火除け如来」のレアポイント

ビックリマンシール第1弾に登場する「火除け如来」は、シリーズの中でも独自の魅力を持つ天使キャラクターです。このキャラクターはその名の通り、火災や災厄から仲間たちを守る存在として設定されており、力強さと優しさを併せ持った天使像を体現しています。仏教的な「如来」のイメージを取り入れつつ、コミカルさとビックリマンならではのファンタジー要素が絶妙にミックスされている点が特徴です。

火除け如来の大きな能力は「ジュー機関砲ス」と呼ばれる必殺技で、メラメラと燃え上がる悪魔の火を一気にクールダウンさせる力を持っています。さらに、彼の「スパークウィンク」によって悪魔の心にも火が灯り、思わず改心させてしまうというユニークな設定が施されています。このようなエピソードからもわかるように、火除け如来は単なる力押しではなく、相手を変える力を持ったキャラクターとして描かれているのが魅力です。

また、セットで登場するお守りキャラクター「火消し助六」とのコンビも、ビックリマンらしい世界観を深める要素となっています。火消し助六は名前の通り火消し役ですが、実際にはカッコだけでほとんど役に立たず、すぐに天使に助けを求めるというユーモラスな設定になっています。これによって、火除け如来の頼もしさがさらに引き立つ構成になっています。

レアポイントに関して言うと、火除け如来のシール自体は第1弾の中では標準的な流通量でしたが、状態の良いものは今となっては非常に少なくなっています。特に注目すべきは裏台紙のバリエーションです。通常の黄色台紙に加え、クリーム色台紙や、さらに希少なビニールコーティング版も存在しており、これらのバリエーションによって市場価格に大きな差が生まれています。

ビニールコーティング版の火除け如来は特にレアとされており、表面の光沢や裏面の台紙色で真贋を見極める必要があります。また、保存状態も重要なポイントで、ビニールコーティング版は非常にデリケートなため、四辺の欠けやコーティング剥がれがあるものがほとんどです。これらが無傷に近い完品となると、希少性は格段に上がり、取引価格も高騰しやすい傾向にあります。

火除け如来は、ビックリマンシール第1弾の中でも「守護」というテーマを強く打ち出した存在であり、ただのコレクターズアイテムにとどまらず、ビックリマン世界のストーリー性を深く味わう上でも重要なキャラクターです。コレクションをより充実させたいと考えるなら、火除け如来を押さえておくことは大きな意味を持つでしょう。

No.6~No.12 キャラ一覧と解説

ビックリマンシール第1弾は、スーパーゼウスを筆頭に数々の個性的なキャラクターたちが登場しています。その中でもNo.6からNo.12までのキャラクターは、天使・お守り・悪魔それぞれにストーリー性を持たせ、世界観をより豊かにしています。ここでは、それぞれのキャラクターの特徴をわかりやすく解説していきます。

まず、No.6の「天神さま」は、学問の神様的な存在であり、テストや通信簿を守護する設定になっています。パンパンと手を打つ仕草が印象的で、子どもたちの学業成就を願うキャラクターとして親しまれました。ペアとなるお守りは「助勉」、悪魔は「鈍魔」で、勉強をサボろうとする悪魔に立ち向かうストーリーが展開されています。

次に、No.7の「花咲か仙人」は、目つぶし花ふぶきで悪魔を退治するという非常にユニークな能力を持っています。恋の花まで咲かせるという設定もあり、単なる戦いだけでないビックリマンシリーズ特有のコミカルな面が光っています。お守りは「ココホレワン助」、悪魔は「悪魔爺」と、それぞれ愛嬌あるデザインが特徴です。

続いて、No.8の「成りキング」は、黄金札をバラまき悪事をやめさせるリッチな天使です。金銭で悪を正すという発想が斬新で、他の天使たちとは一線を画しています。お守りの「一発助役」と悪魔の「魔ル貧」も、お金をテーマにしたキャラクターで統一感があり、シリーズに深みを与えています。

No.9の「十字架天使」は、アーメン十字架パワーで悪魔を浄化する天使です。ウィンクと十字架の組み合わせから強い神聖さを感じさせるデザインとなっており、ビックリマンシリーズの宗教的モチーフを象徴するキャラクターのひとつです。お守りの「ニンニク満助」や悪魔の「魔人ドジキュラー」も個性豊かに絡み合い、物語を盛り上げます。

No.10の「ヴィーナス白雪」は、美しさで悪魔を浄化するという異色の天使です。うわぬりペンキを美しく変える力を持ち、敵を攻撃するのではなく「美化」してしまうという設定がとてもユニークです。お守りの「小助セブン」と悪魔の「お化ちゃ魔」も、それぞれ「美」と「醜」のテーマを軸にストーリーが組まれています。

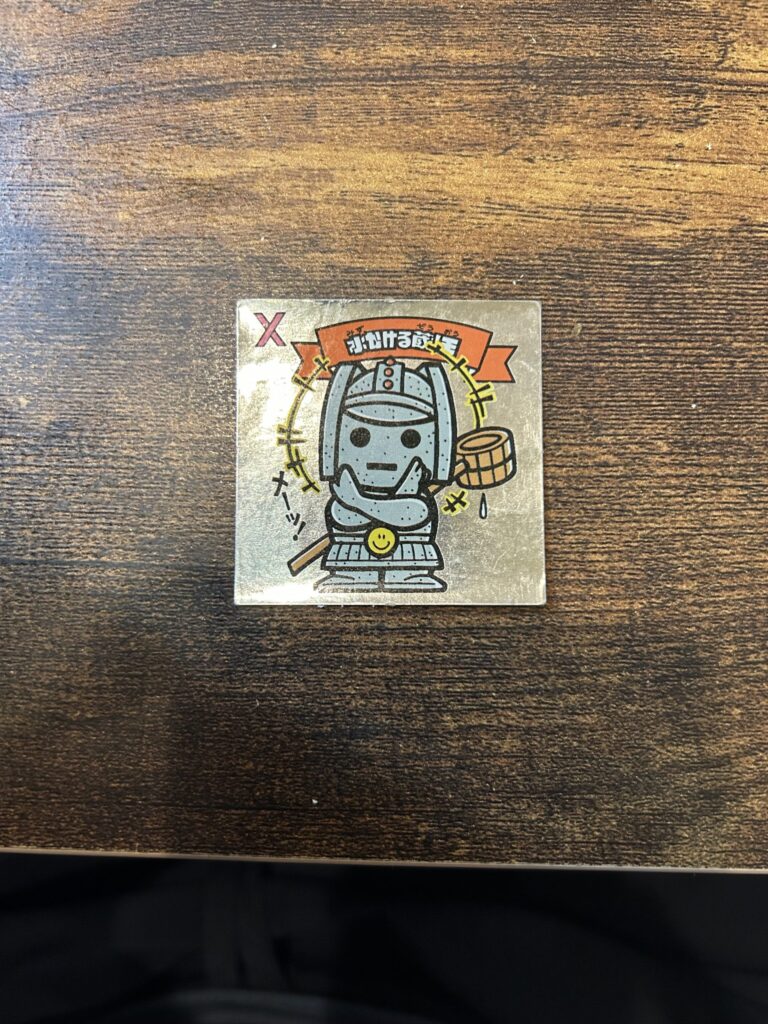

No.11の「水かける蔵!王」は、水をかけて悪魔を洗い流す天使で、非常に爽やかなイメージが強いキャラクターです。水の力で悪魔を浄化するという発想はシリーズの中でも特にクリーンなもので、お守りの「お祈り神父」や悪魔の「男魔ザンゲ」との関係性も非常によく練られています。

最後にNo.12の「黄門天人」は、時代劇を思わせる長老タイプの天使で、「スーパーいんろう」で悪を正すという設定です。正義を象徴する存在であり、ビックリマンシリーズの中でも特に威厳のあるキャラクターとなっています。お守りの「助角さん」、悪魔の「代官魔」との対比も鮮明で、勧善懲悪のストーリーをわかりやすく伝えています。

このように、No.6からNo.12のキャラクターたちは、それぞれ異なるテーマを持ちながらも、ビックリマンシリーズの世界観を支える重要な役割を果たしています。コレクションの際は、単に集めるだけでなく、それぞれのキャラクター設定やストーリーにも注目して楽しむと、より深い魅力を味わうことができるでしょう。

コメント