愚痴の聞き方に悩んだとき、「愚痴の聞き方 知恵袋」と検索したことがある方も多いのではないでしょうか。誰かの愚痴を聞く立場になると、「どう返せばいいのか」「否定せずに聞くにはどうしたらいいか」「疲れずに受け止める方法はないか」といった悩みが尽きません。実際、愚痴を聞く側には想像以上のストレスやプレッシャーがかかることもあります。

本記事では、愚痴を聞くときに役立つ知識を、知恵袋的にまとめてご紹介していきます。ポイントとなるのは、共感しすぎて自分が疲れてしまわないこと、話を切り上げたいときの会話術、そして「話してよかった」と思ってもらえる聞き方を身につけることです。愚痴の内容に巻き込まれず、適切な距離を保ちながら聞き役としての役割を果たすために、実践的なテクニックや言葉の選び方を具体的に解説します。

こんな方におすすめです:

- 愚痴の聞き方に自信がない

- 相手を傷つけずに会話を終わらせたい

- 聞くことで自分が疲れてしまうことがある

- 上手に話題を変えたい

- 聞きながら自分の意見も伝えたい

「愚痴の聞き方 知恵袋」にヒントを求めているあなたへ、心がラクになる会話のコツをお届けします。

この記事のポイント4つです。

- 相手の感情を受け止める重要性と方法

- 共感しつつ自分の意見も伝える言い換え術

- 話題の切り替え方と会話を終える工夫

- 聞く側が疲れないための心の保ち方

愚痴の聞き方 知恵袋で探す前に知ること

相手の感情をまず受け止める理由

人の話を聞くとき、とくに愚痴や不満などのネガティブな感情が混ざる場面では、まず相手の気持ちを受け止めることが必要になります。このときに重要なのは、相手が話している内容そのものよりも、「その人がどんな感情を抱えているか」に注目することです。

たとえば、「上司にひどいことを言われた」と誰かが話してきたとします。そこで、すぐにアドバイスを返したり、話の正確性を確かめたりするよりも、まずは「それはつらかったね」や「そんなふうに言われたら嫌な気持ちになるよね」と声をかけるほうが、相手は安心して話を続けられます。

ここで押さえておきたいのは、人は誰かに話すことで自分の感情を整理し、落ち着きを取り戻す傾向があるという点です。つまり、感情をそのまま出す時間や場所がないと、人の心はなかなか回復できません。だからこそ、相手の話に正しさや解決を求めすぎずに、まずは「受け止める姿勢」が大切になります。

また、愚痴を言っている人は、基本的には「解決策」よりも「共感」を求めている場合が多いです。具体的なアドバイスが有効なのは、相手が「どうすればいいかな?」と相談してきたときに限られます。そうでない段階で意見を挟むと、「わかってくれていない」と感じさせてしまう可能性があるのです。

このように考えると、相手の感情をまず受け止めるという行動は、単にやさしさの表れというよりも、よりよいコミュニケーションの土台づくりの一部だといえます。そしてそれは、話している側だけでなく、聞いている側にとっても、感情的な衝突やストレスを避ける方法のひとつになるのです。

最終的には、感情を受け止める姿勢によって、会話の空気がやわらぎ、信頼関係が育まれていきます。だからこそ、最初にすべきことは「何を言うか」ではなく、「どう受け止めるか」に意識を向けることが大切なのです。

否定せずに共感を伝えるコツ

人の話を聞くとき、「それは違うんじゃない?」や「でも、それってあなたにも原因があるよね」といった言葉を思わず口にしてしまった経験はないでしょうか。特に愚痴や不満を聞いている場面では、相手の言葉に正しさや筋を求めてしまうと、つい否定する方向に気持ちが向いてしまいます。しかし、ここで大切なのは、相手の言葉の「内容」をすぐに評価しようとしないことです。まずは相手の「感情」に寄り添うことが、共感を伝える第一歩になります。

たとえば、相手が「仕事が本当にイヤで仕方ない」と言ってきたとき、「でも、仕事ってそういうものだよね」と返すと、話している側は「わかってもらえていない」と感じやすくなります。ここでは「そっか、毎日大変なんだね」「気持ちが追いつかないことってあるよね」といったように、相手のつらさを受け止める一言を添えるほうが効果的です。

このとき、「同意しなきゃいけないのか」と考える人もいるかもしれませんが、そうではありません。共感とは「その気持ち、理解できる」という態度であり、「あなたの意見に完全に賛成です」という意味ではありません。相手の立場になってみたときに、その感情が生まれることに納得する――この姿勢が、共感の本質です。

また、相手の気持ちに寄り添いつつ、自分の意見や距離感を保ちたいときは、「そう思うこともあるよね」といった柔らかい言い回しが役に立ちます。この表現は、完全な賛成を示すわけではなく、相手の感情を否定せずに受け止めるニュアンスを含んでいます。日常会話の中では、小さな言葉の選び方ひとつで関係性の印象が大きく変わることがあります。

否定を避けて共感を示すコツは、相手の言葉の裏にある感情に焦点を当て、「この人は今、どんな気持ちなんだろう」と意識を向けることから始まります。話の中身をすぐに判断せず、まずは気持ちの部分に耳を傾ける。この姿勢が、信頼を生み、安心感のあるコミュニケーションにつながっていくのです。

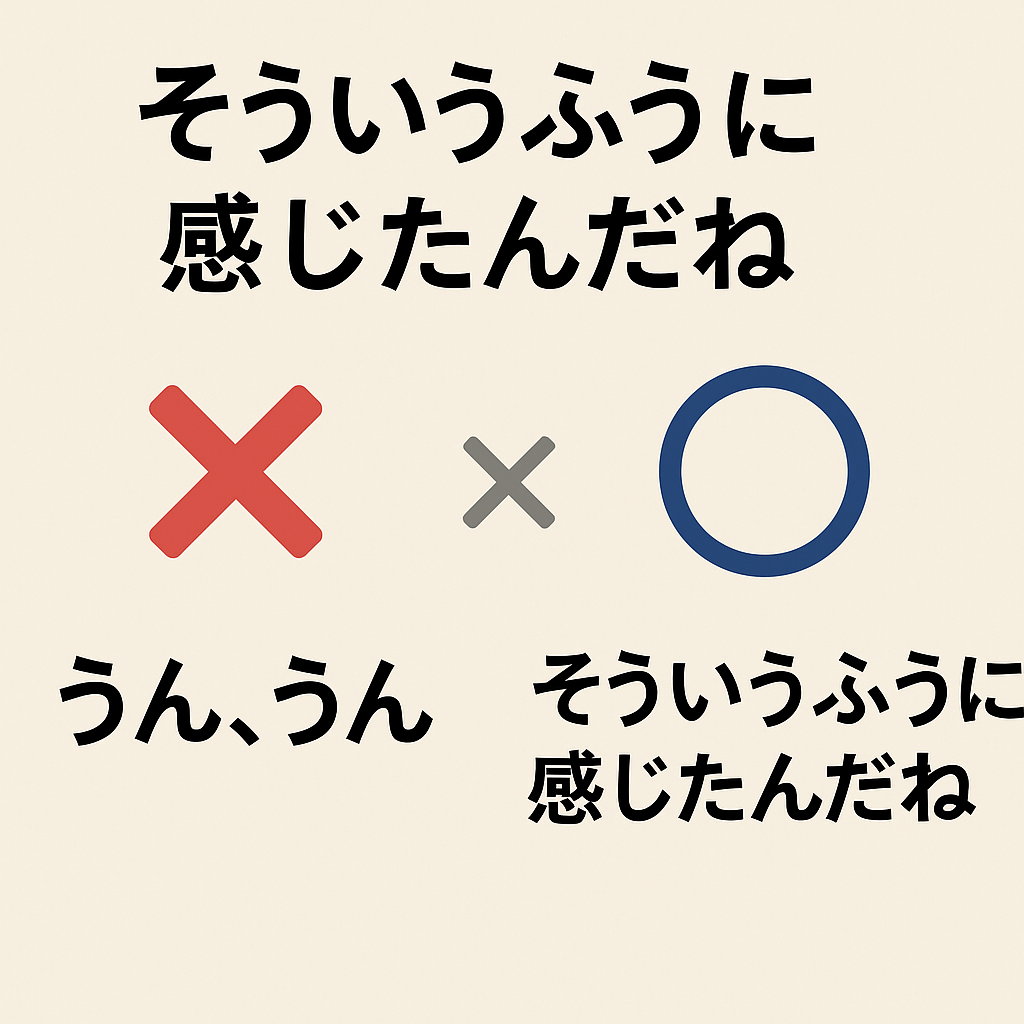

「うんうん」だけでは誤解を生む理由

誰かの話を聞いているとき、「うんうん」とうなずくだけで相手に安心感を与えられると思いがちですが、実はこの反応が思わぬ誤解を生むことがあります。とくに愚痴や不満が話題の中心になっている場面では、この単純な相づちが「全面的に賛成してくれている」と受け取られてしまう可能性があるのです。

たとえば、相手が「上司って本当に最低だよね」と強い言葉を使って話してきたときに、深く考えず「うんうん」と頷くだけで対応すると、相手は「あなたもそう思ってるんだね」と受け取ります。しかし実際には、聞き手はただ相手を落ち着かせたいだけで、必ずしも同じ意見というわけではないことも多いでしょう。ところが、口に出した言葉ではなく、うなずきのような非言語のリアクションだけで意思表示をしてしまうと、伝えたいニュアンスがぼやけてしまうのです。

このような場面では、たとえば「そういうふうに感じたんだね」と言葉にして返すことが、誤解を防ぐ一つの方法になります。このような応答であれば、「あなたの気持ちは理解しているよ」というメッセージを伝えつつ、自分がその意見に同意しているわけではないことも、暗に示すことができます。重要なのは、「相手の感情に寄り添う」と「自分の立場を曖昧にしすぎない」という両方のバランスをとることです。

また、相手が自分の発言に対して過剰に期待してくるケースでは、あとから関係がこじれる可能性も出てきます。「この前あなたもそう言ってたじゃない」と言われたとき、「いや、あれはただ聞いてただけで…」と説明するのは難しいものです。そうならないためにも、共感を表す際には言葉を選び、「うんうん」だけに頼らず、意識的に言語で反応することが大切になります。

相づちを打つこと自体が悪いわけではありません。むしろ会話をスムーズに進めるためには必要な行動です。ただし、それだけに頼ってしまうと、相手に伝わるメッセージの質や意味合いが思わぬ方向に向かってしまう可能性があるということを理解しておく必要があります。そう考えると、聞く側の小さなリアクションにも、注意深さが求められるのです。

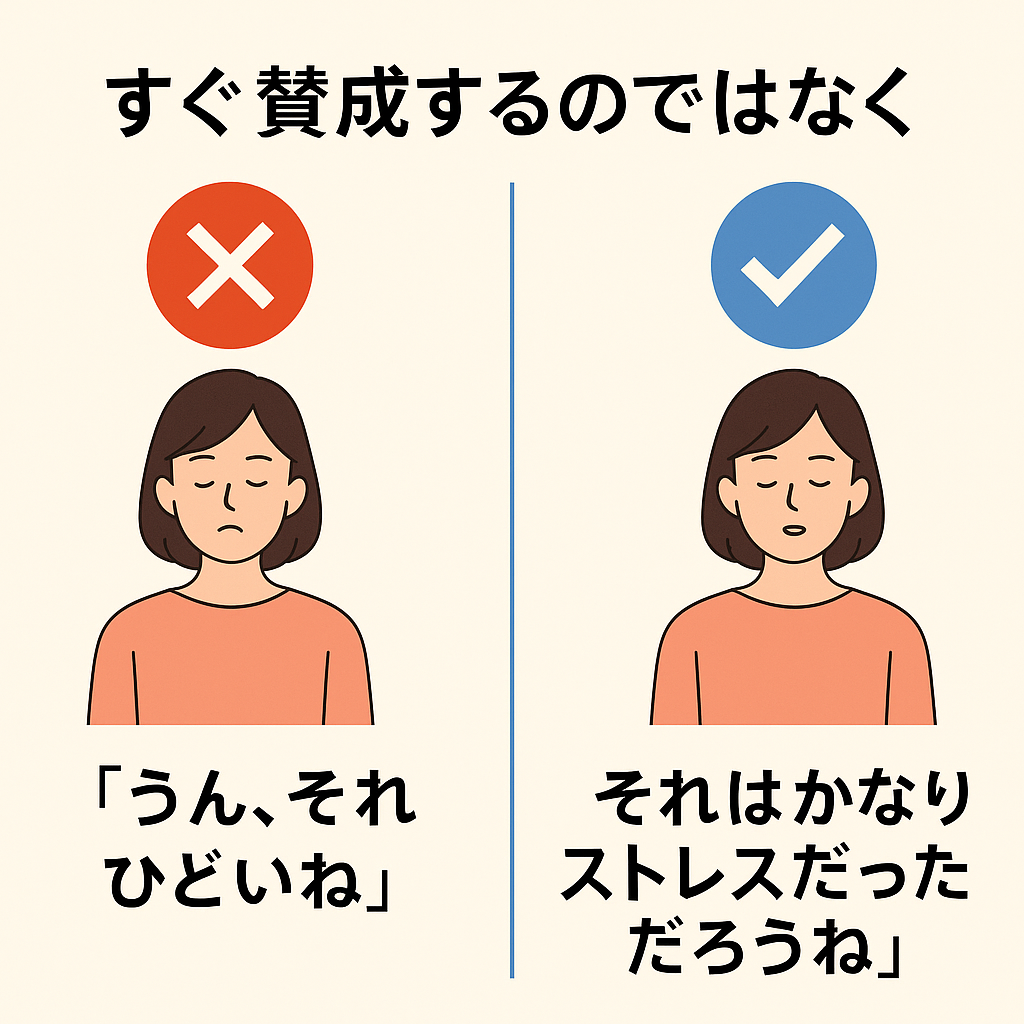

全部に賛成しない姿勢の見せ方

会話の中で相手の話に耳を傾けるとき、すべてに賛成しているように見せることが親切だと考える人もいます。しかし、相手の気持ちに寄り添いつつも、自分の立場や考えを曖昧にしすぎると、のちのち誤解を招くことになります。特に愚痴や否定的な意見が多い会話では、聞き手の反応ひとつで、共犯関係のような空気になってしまうこともあります。

こうした状況を避けながら、相手との関係性を損なわずに会話を進めるためには、「賛成していないけれど、あなたの気持ちは理解しています」というスタンスを、言葉や態度でやんわりと伝える必要があります。そのためには、同調する言葉ばかりを並べるのではなく、「なるほど、そういうふうに感じたんだね」といった感情への共感を中心にすることがポイントです。これは意見に賛成しているわけではなく、あくまで気持ちに寄り添っているという表現になります。

たとえば、相手が「上司ってほんと最低だよね」と強く言ってきたとします。そのときに、「うん、それひどいね」とすぐ賛成するのではなく、「それはかなりストレスだっただろうね」と返すことで、相手の感情は受け止めつつ、自分の意見は保つことができます。このような言い回しは、会話の空気を壊さずに、自分のスタンスを示す有効な方法です。

さらに、話題を少しだけずらしてみるのも効果的です。「ちなみに、最近別の部署の人からも似たような話を聞いたんだけどね」といった形で、違う角度の話を挟むことで、一方向への共感だけで会話が終わってしまうのを防げます。ここでは、対立ではなく“視点の追加”としての印象を与えることが重要です。

会話は相手との信頼を深める場であると同時に、自分自身を守る場でもあります。だからこそ、全部に賛成するのではなく、適度な距離を保ちつつ相手を受け入れる姿勢が必要になります。このような対応を心がけることで、誤解のない健全な関係性が築きやすくなり、結果としてお互いにとって心地よいコミュニケーションが生まれていくのです。

話題を自然に変える切り替え術

会話の中で相手の愚痴や否定的な話が長引くと、聞いている側が疲れてしまうことがあります。特に、話の内容が一方的だったり、ネガティブな感情ばかりが続いたりする場合には、上手に話題を切り替える力が求められます。ただし、唐突に話を変えたり、相手の話を遮ったりしてしまうと、失礼に感じさせてしまうため、自然に切り替える工夫が必要になります。

このような場面で効果的なのは、「一度共感を示したあとで、関連する別の話題につなげる」という方法です。たとえば、「最近仕事が忙しすぎて本当に疲れる」と相手が言ってきた場合、すぐに「じゃあさ、別の話だけど」と話題を切り替えるのではなく、「忙しいと余裕がなくなるよね。そういえば、気分転換に何かしてる?」というように、相手の気持ちを拾いつつ新しい方向へ話を導いていくと、違和感を持たれにくくなります。

また、「そういえば」で始める言い方は、話題を変える際のつなぎ言葉としてとても便利です。「そういえば、この前○○の話してたよね」や「そういえば、最近○○が話題になってるよね」といった流れであれば、会話の自然な流れとして受け入れられやすくなります。このときに注意したいのは、切り替える先の話題があまりに突飛でないことです。相手が置き去りにならないよう、今の話題とどこかで関連しているテーマを選ぶことが望ましいです。

さらに、質問を使って話題を移行する方法も効果的です。「ところで、最近どうしてる?」や「○○って気になってたんだけど、どう思う?」というふうに、相手に興味を向ける姿勢を見せながら話を展開すると、相手も自然とその流れに乗りやすくなります。

このように、話題を自然に変えるためには、相手の気持ちに配慮しながら言葉を選び、今の話とつながりのあるテーマへとスムーズに移行していくことがポイントになります。突然の切り替えは避け、会話の流れに寄り添うように方向を調整することで、お互いにとって心地よいコミュニケーションが維持されやすくなります。

愚痴の聞き方 知恵袋に学ぶ対応の工夫

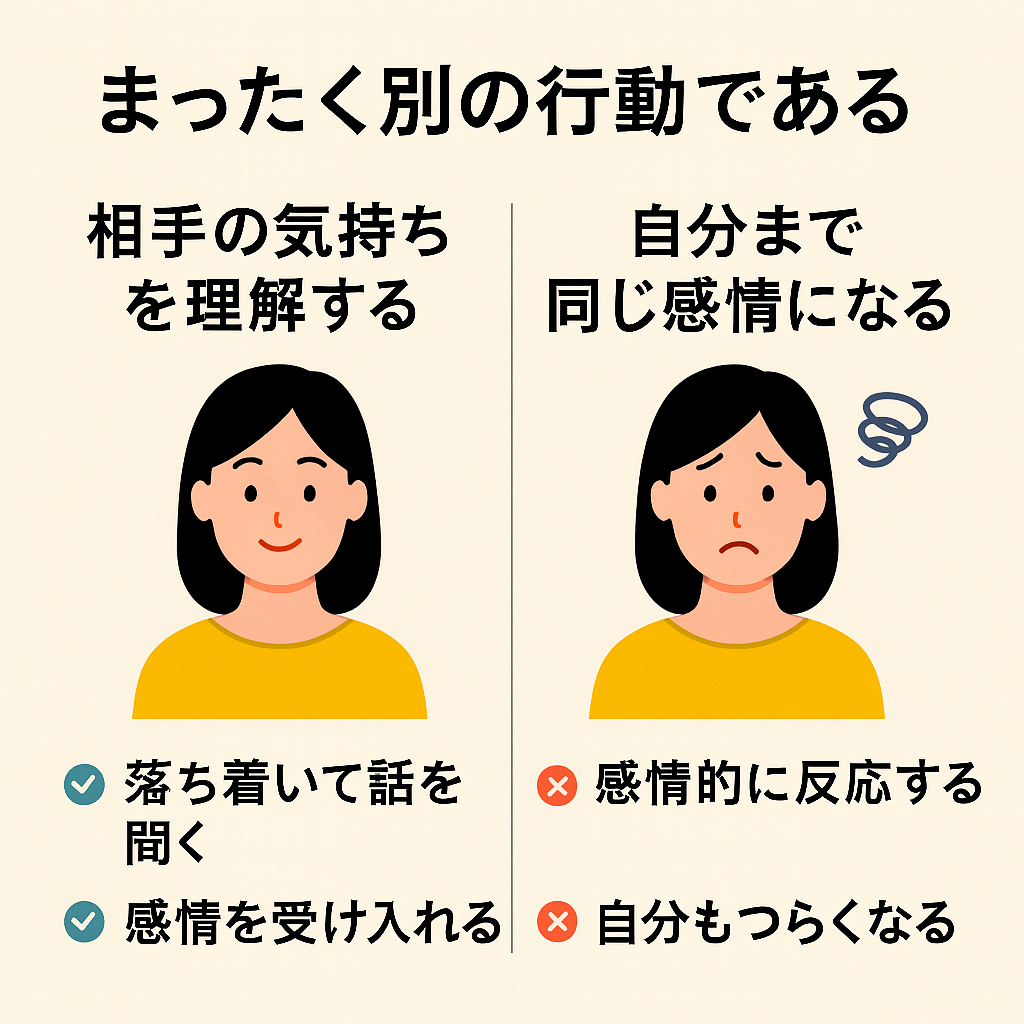

感情に巻き込まれない距離感の保ち方

誰かの愚痴や悩みを聞いていると、相手の感情が強くなるほど、こちらもつい気持ちが引きずられてしまうことがあります。特に、怒りや悲しみ、不満といったネガティブな感情が繰り返し語られる場面では、聞き手が必要以上に感情を受け取りすぎて、自分まで疲れてしまうことが少なくありません。そのような状況を防ぐには、相手との「感情的な距離」をうまく保つことが大切です。

まず意識したいのは、「相手の気持ちを理解する」と「自分まで同じ感情になる」ことは、まったく別の行動であるということです。相手の話に共感することは大切ですが、それに引き込まれて自分も怒りや悲しみの渦に巻き込まれてしまうと、健全なコミュニケーションができなくなります。たとえば、相手が職場の不満を繰り返しているとき、同じように怒りを感じてしまうよりも、「それはつらいね」と相手の感情を認めたうえで、自分は冷静さを保つことが必要です。

具体的には、相手の話を受け止めつつ、自分の心の中では「この人は今、こう感じているんだな」と一歩引いて観察する姿勢が役立ちます。これは冷たく突き放すという意味ではなく、あくまで自分を守るための視点の持ち方です。まるで舞台の観客席から状況を見ているような感覚を持つことで、気持ちの境界線がはっきりし、必要以上に感情を引き受けずに済みます。

また、聞く時間や場所にも工夫が必要です。延々と同じような話が続いて疲れてしまう前に、「今は少し気持ちを整理したいから、また後で聞かせてね」と伝えることも選択肢のひとつです。このように伝えることで、自分の負担を軽減しながらも、相手との関係を壊すことなく距離を調整できます。

そしてもう一つ大切なのは、自分自身の感情を見つめる時間を持つことです。話を聞いたあとにモヤモヤした気持ちが残ったときは、そのままにせず、何が引っかかったのかを整理することで、自分の感情をクールダウンさせることができます。たとえば、日記に気持ちを書き出してみたり、誰かに軽く話してみたりするだけでも、自分の感情と向き合いやすくなります。

感情に巻き込まれない距離感とは、相手を拒否することではなく、むしろ長く安定した関係を保つための「自分の立ち位置を守る工夫」です。相手の気持ちに寄り添いながらも、自分の心はきちんと自分のもとに置いておく。この姿勢が、健やかな人間関係を築くうえでとても大切になってきます。

聞き役でも主張はできる言い換え術

愚痴や悩みを聞く場面では、どうしても「聞き役に徹するべきだ」と感じやすくなります。特に、相手が感情的な状態にあるときには、自分の意見を出すことで空気が悪くなるのではないかと心配になる人もいるでしょう。しかし、聞き役であっても、自分の考えや立場を穏やかに伝えることは可能です。その鍵となるのが、「言い換え」の技術です。

まず押さえておきたいのは、直接的な反論や否定は避けることです。たとえば、相手が「〇〇さんって本当に使えないよね」と話しているとき、「でも、あの人なりに頑張ってると思うよ」と返すと、正面からの否定に聞こえやすく、相手の感情を逆なでする恐れがあります。こうした場合には、「たしかにそう感じることもあるね。ただ、別の面から見ると違って見えることもあるかもしれないよ」といったように、相手の発言を一度受け止めたうえで、視点を追加するような言い方に変えてみると、衝突を避けやすくなります。

このような言い換えは、「あなたは間違っている」と伝えるのではなく、「私はこういう見方もしている」という形で、自分の意見をやわらかく提示する方法です。聞き役の立場を守りながら、相手に違う視点を与えることができるため、場の空気を壊さずにコミュニケーションの幅を広げることができます。

また、自分の考えを伝えるときには、「私の場合はこう感じたよ」や「こんなふうに考えることもあるんだ」といった、自分視点の言い回しが役立ちます。この表現方法は、相手の話を否定せず、あくまで自分の立場からの意見として自然に伝えられるので、会話が一方的にならずに済みます。

さらに、相手の気持ちを尊重しながら話を進めたい場合には、「それを聞いて、ちょっと考えたことがあるんだけど…」と前置きするのも効果的です。こうすることで、相手は自分の話を無視されたとは感じず、むしろ「聞いてもらえた上で意見をもらっている」と受け止めやすくなります。

聞き役という立場を守りながらも、自分の言葉で関わることは、長期的な信頼関係を築くためにも重要です。ただうなずくだけではなく、言い方を工夫することで、相手に新たな視点を提供しながら、あなた自身の心も守ることができます。このような言い換え術は、どんな人間関係にも応用できる、大切な会話のスキルなのです。

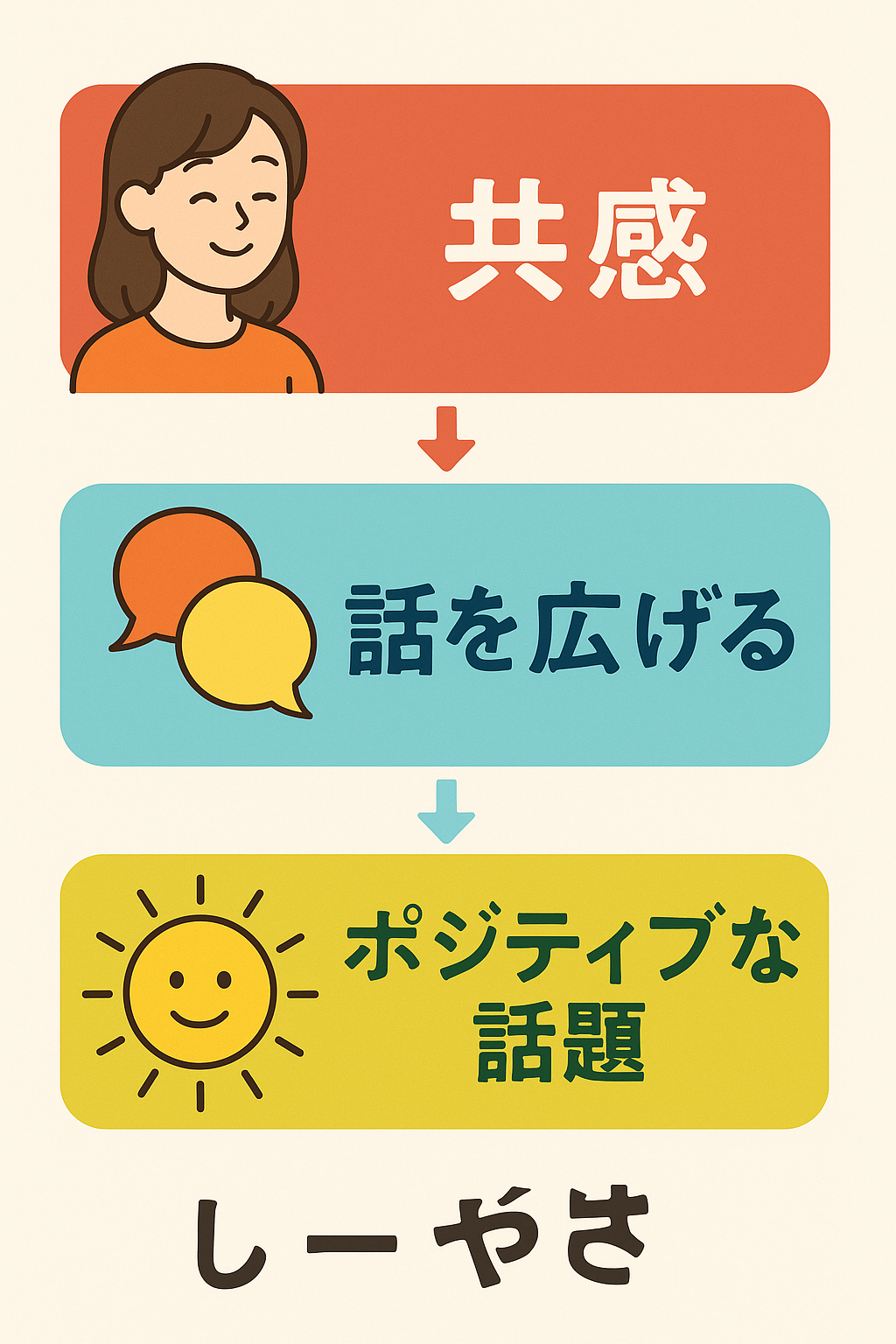

相手を傷つけない会話の方向転換法

長く続く愚痴やネガティブな話題に対応していると、話の流れをどこかで切り替えたいと感じる場面があります。しかし、唐突に話を変えたり、明らかに避けるような態度をとってしまうと、相手の気持ちを傷つけてしまうこともあります。そこで求められるのが、相手を尊重しつつも、スムーズに会話の流れを変える「やわらかな方向転換」の技術です。

最初に大切なのは、相手の感情を一度しっかり受け止める姿勢です。「うん、それは大変だったね」や「そう感じるのは無理もないよね」といった共感の言葉を挟むことで、相手の中に「この人は自分の話を理解してくれている」という安心感が生まれます。このような安心感があってこそ、話題を変えるときにも抵抗感が少なくなるのです。

次に意識したいのが、「少しずつ話題の幅を広げる」というアプローチです。たとえば、仕事の不満を話している相手に対して、「最近疲れやすいよね。リラックスする方法とか見つけてる?」と聞いてみることで、愚痴の延長線上にあるポジティブな話題へと自然に導くことができます。このように、話の方向をいきなり変えるのではなく、「関連性のある新しいテーマ」に少しずつ誘導することで、違和感のない切り替えが可能になります。

また、「質問形式」を活用するのも効果的です。話の合間に「ちなみに、最近は何か楽しみなことある?」と投げかけることで、相手の思考を別の方向に向けることができます。このときのポイントは、押しつけがましくならないように、軽く問いかけるようなトーンで話すことです。相手が乗ってきたら、そこから新しい話題を広げていく流れを作ると、自然に愚痴から離れることができます。

さらに、相手の話にひと区切りついたと感じたときは、「少し話が変わるけどね」と前置きを入れてから新しい話題を始めるのもひとつの方法です。この言い方を使えば、相手に失礼な印象を与えず、方向転換のきっかけを自分から作ることができます。

方向転換を成功させる鍵は、「聞く姿勢を崩さないこと」と「相手の感情を置き去りにしないこと」です。話の流れを変えながらも、あなたが相手を大切にしていることが伝われば、相手は安心してその流れについてきてくれます。結果として、会話が前向きなものへと変化し、話す側も聞く側も心が軽くなるような時間を作ることができるのです。

長時間の愚痴を防ぐ会話の締め方

愚痴を聞いていると、気づかないうちに時間がどんどん過ぎてしまうことがあります。話している側にとっては「ようやく吐き出せた」という感覚でも、聞き手にとっては精神的にも体力的にも負担になることが少なくありません。だからといって、途中で無理に打ち切れば、相手を突き放すような印象を与えてしまう恐れもあります。そこで必要なのが、自然に、そして丁寧に会話を終えるための「締め方の工夫」です。

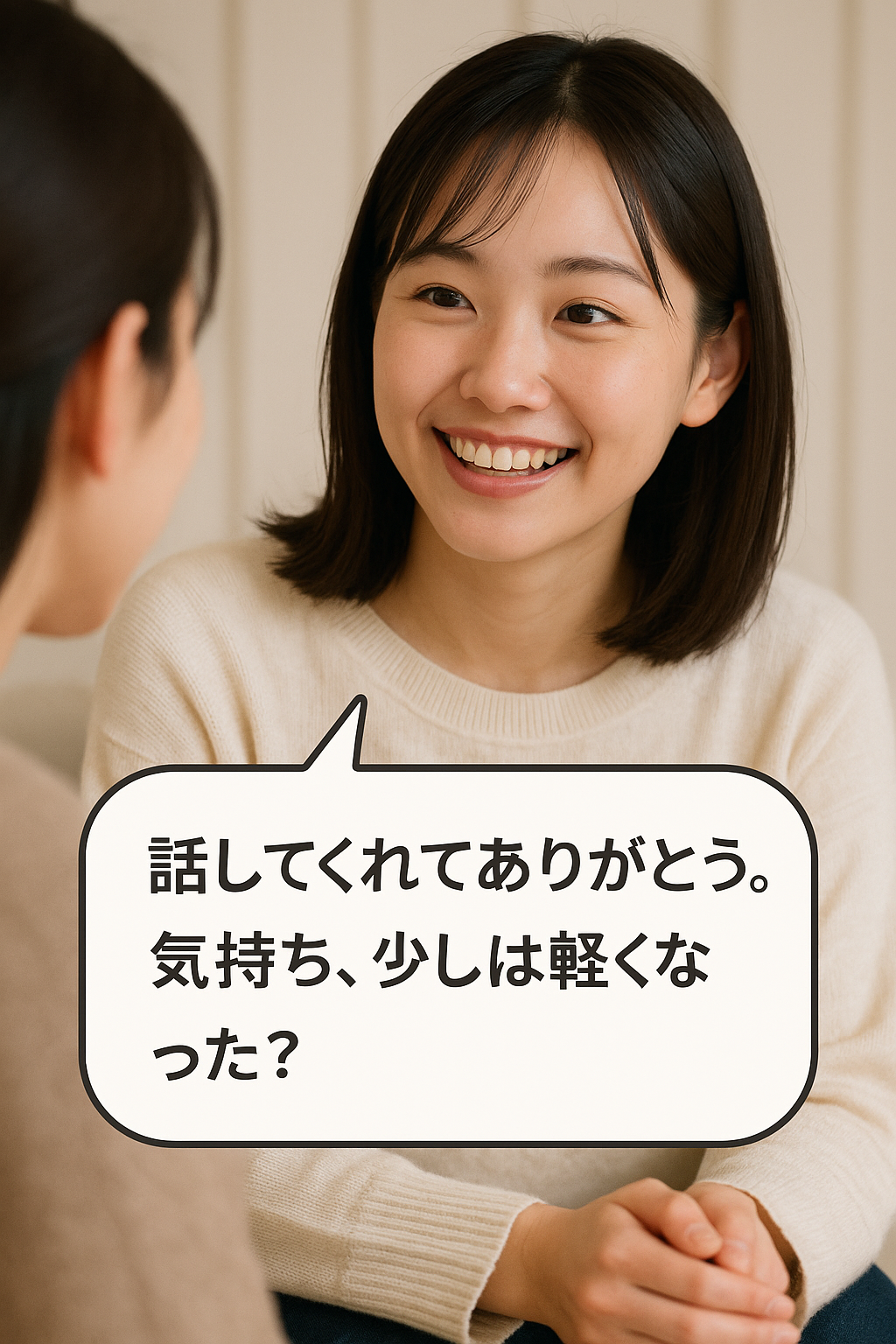

まず意識したいのは、「話が一区切りついたタイミングを見逃さないこと」です。愚痴の内容が一通り終わったり、同じ話が繰り返され始めたりしたときは、会話を締めるチャンスです。そのような場面では、「話してくれてありがとう。気持ち、少しは軽くなった?」と問いかけることで、相手が「自分の気持ちを理解してもらえた」と感じると同時に、会話の流れを締めくくる方向へ導くことができます。

また、時間を意識していることをやんわりと伝えるのも有効です。「そろそろ時間なんだけど、最後に聞きたいことがあってね」や「ちょっと予定があるんだけど、またゆっくり話そうね」といったように、予定を理由にすることで、相手を否定せずに会話を終わらせることができます。こうした言い方は、聞き役としての誠意を見せながら、無理なく会話を締めるためのひとつの方法です。

さらに、次回の会話につなげる言葉を添えることで、相手との関係性を維持しやすくなります。「また何かあったら聞くからね」や「今度はもう少し元気な話も聞かせてよ」といった軽やかな一言を加えると、重たくなりがちな会話の終わりが柔らかくなります。このような声かけは、聞き手が一方的に「終わらせた」のではなく、会話が自然に終わったという印象を相手に与えやすくします。

加えて、会話の最後にポジティブな要素を少し入れるのもおすすめです。「大変だけど、こうやって話せるのはありがたいね」など、明るいトーンを含めることで、ネガティブな雰囲気を引きずらずに終えることができます。これは聞き手自身の気持ちを整えるうえでも効果的です。

このように、長時間の愚痴を防ぐには、「共感」と「切り替え」を両立させながら、タイミングを見てやわらかく締めくくることが重要です。相手の気持ちに寄り添いながら、自分の時間や心の余裕も大切にする。このバランスを意識することが、健全な関係を保つコツになります。

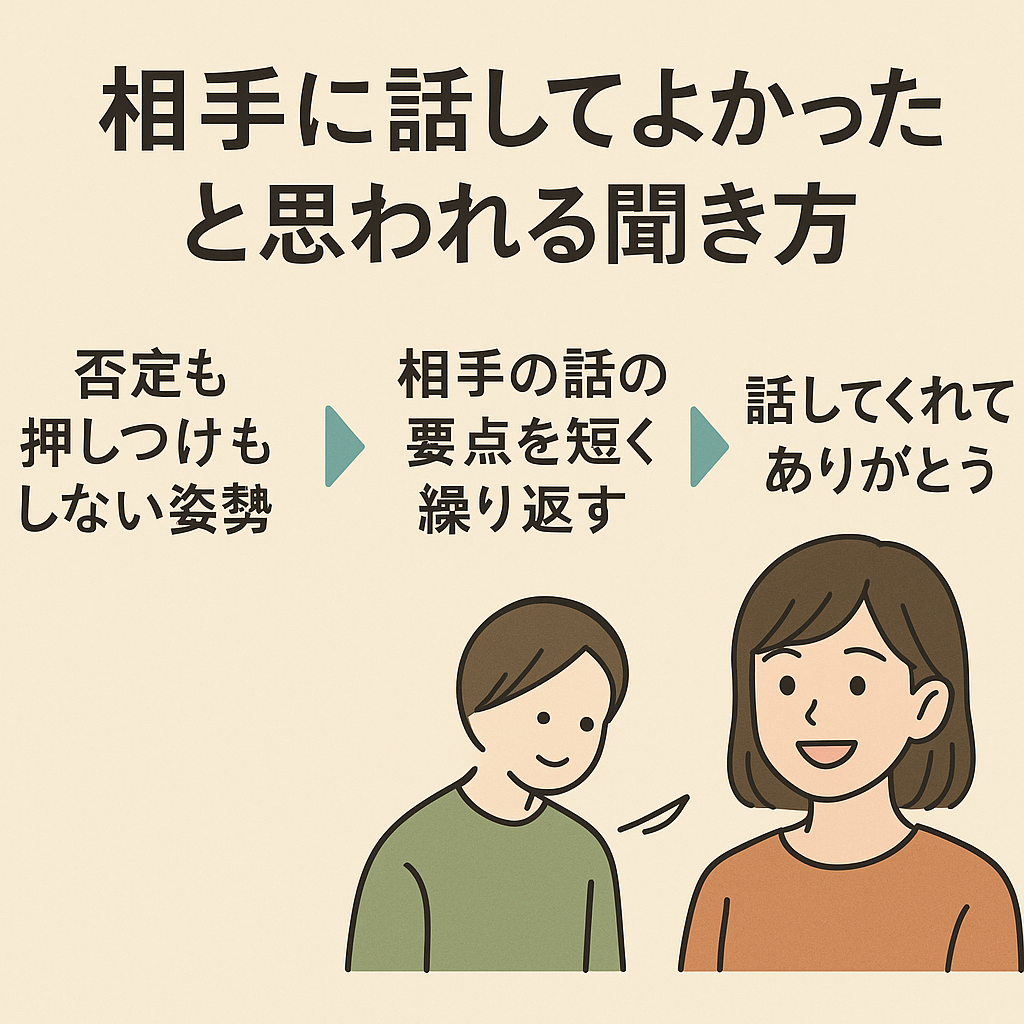

相手に「話せてよかった」と思わせる対応

誰かが愚痴や悩みを打ち明けてくれたとき、その相手に「話せてよかった」と思ってもらえるかどうかは、聞く側の接し方によって大きく変わります。ただ黙って話を聞いているだけでは、安心感や満足感が生まれないこともあります。逆に、聞く態度や言葉の選び方に少し気を配るだけで、相手の気持ちはぐっと軽くなり、信頼感も深まっていきます。

まず大切なのは、「否定も押しつけもしない姿勢」を保つことです。愚痴を話す人は、多くの場合、自分の気持ちを受け止めてほしいと思っています。「それは違うよ」「もっとこうすればいいのに」と言われると、防御的になり、本音を話すことをためらうようになります。そのため、相手の感じたことや経験したことに対して、まずは「そうだったんだね」「それはつらかったよね」と、感情をそのまま受け入れる言葉をかけることが効果的です。

さらに、相手の話の要点を短く繰り返すことで、「しっかり聞いてもらえた」と感じてもらうことができます。たとえば「仕事で評価されないのがつらい」と言われたときには、「努力してるのに認められないのが苦しいんだね」と返すだけで、相手の気持ちに寄り添った印象を与えることができます。このようなやり取りが積み重なると、話す側の中に「この人には本音を話しても大丈夫」という安心感が生まれます。

また、会話の終わり際には「話してくれてありがとう」「話してくれてうれしかったよ」といった感謝や肯定の言葉を伝えることも大切です。このひと言があるだけで、相手は「話して悪かったかな」と後悔することなく、自分の感情を表現できたことを前向きに受け止めることができます。

加えて、話を聞いたあとにちょっとした変化を提案したい場合も、上からアドバイスするのではなく、「もしよかったら、こんな考え方もあるかもね」といった形で、選択肢をそっと差し出すような話し方を心がけるとよいでしょう。そうすれば、相手にプレッシャーを与えずに前向きな方向へと導くことができます。

「話せてよかった」と思わせる対応とは、話の内容以上に、「どんなふうに受け止めてくれたか」にかかっています。共感し、敬意を持って接し、最後にあたたかな一言を添える。この丁寧な対応が、相手の心に残る体験となり、信頼関係を築く土台となっていきます。

聞く側が疲れないための心の整え方(アドラー心理学 課題の分離)

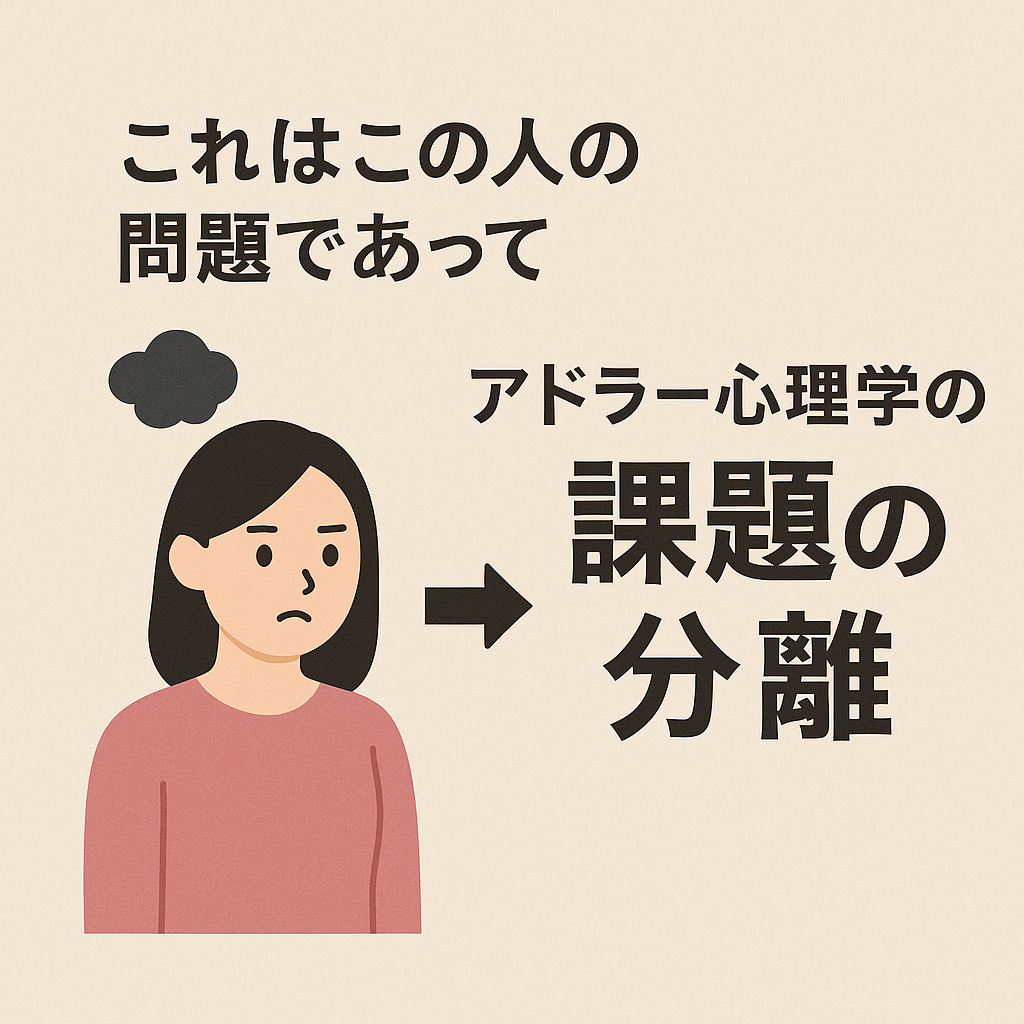

人の話を親身になって聞くことは、思いやりのある行動ですが、時にはそれが自分自身の心に負担をかけてしまうこともあります。特に、愚痴や悩みを繰り返し聞き続けるような状況では、聞く側も知らず知らずのうちにストレスをため込んでしまいがちです。だからこそ、相手の力になりたいと思う一方で、自分の心を守るための整え方を知っておくことはとても大切です。

まず意識したいのは、「すべてを受け止めようとしすぎないこと」です。相手の話に真剣に向き合うあまり、「なんとかしなきゃ」「この人を元気にしてあげたい」と無意識のうちに自分に責任を感じてしまうことがあります。しかし、相手の感情や状況を変えることは、必ずしも聞く側の役目ではありません。「自分は話を聞くことに専念すればいい」と、役割を割り切ることで、心の余裕が生まれやすくなります。

また、話を聞く前後に「気持ちを切り替える習慣」を持つことも有効です。たとえば、深呼吸をする、短い散歩をする、お気に入りの音楽を聴くなど、気分をリセットできる時間を少しだけでも取るようにすると、心が疲れにくくなります。たとえ数分でも、自分のために静かな時間を持つことで、受け取った感情を自分の中に溜め込まずに済みます。

さらに、話の最中でも心の中で「境界線」を引く意識を持つことがポイントです。相手の気持ちに共感しながらも、「これはこの人の問題であって、自分のものではない」と線を引くことで、冷静な視点を保つことができます。この感覚は慣れないうちは難しく感じるかもしれませんが、意識して繰り返すことで少しずつ身についていきます。この考え方は、アドラー心理学の「課題の分離」にも似ています。

そして、自分が疲れていると感じたときには、無理をせず距離を取ることも必要です。「今はあまり余裕がなくて、ちゃんと聞いてあげられるか自信がない」と素直に伝えるのは、自己防衛として大切な行動です。相手を思いやる気持ちがあっても、自分が疲弊してしまっては、よい関係を築くことはできません。

聞くことに全力を尽くすあまり、自分の心をすり減らしてしまわないように。やさしさと同じくらい、「自分を守る技術」を身につけることが、長く健やかな人間関係を保つためのカギになります。自分のペースを大切にしながら、心のバランスを整えていきましょう。

お互いにハッピーな関係を保つ聞き方

会話は、ただ言葉を交わすだけでなく、信頼や安心感を育てる大切な手段です。特に愚痴や不満を聞く場面では、相手の気持ちを尊重しつつも、自分の心も守りながら関わっていくことが求められます。どちらか一方だけが我慢したり、無理をして関わり続ける状態では、長く良好な関係を保つことは難しくなっていきます。だからこそ、お互いが気持ちよく関われる“ちょうどいい距離感”のある聞き方を身につけることが大切です。

まず心がけたいのは、「聞くこと」と「迎合すること」は違うという理解です。相手の気持ちに寄り添うことは大切ですが、すべての発言にうなずいたり、無理に共感する必要はありません。相手の感情に共鳴する部分があればしっかり受け止め、違和感を覚える部分には軽く距離を置きながら、自分の立場をやわらかく表現する姿勢が、健やかな関係の維持につながります。

たとえば、「そういう考え方もあるんだね」と伝えることで、相手の意見を否定せず、自分の考えとの違いを自然に示すことができます。これは単なる同調ではなく、対等な関係性の中で相手を受け入れようとする姿勢です。こうしたやりとりは、相手にも安心感を与える一方で、自分自身の感情も置き去りにしない対応になります。

また、会話の中で「相手のためを思って話を聞く」という意識だけでなく、「自分がどう感じているか」にも目を向けることが大切です。無理に相手のペースに合わせ続けてしまうと、知らず知らずのうちに疲労がたまり、それが関係性にひずみを生むこともあります。聞いている途中で疲れを感じたら、一度話題を軽く変えてみたり、時間を区切るなどの工夫も必要です。

さらに、お互いに気持ちの良い関係を続けるためには、「聴くことは一方通行ではない」という前提も大切にしたいところです。あなたが話を聞いたように、あなたのことも相手が気にかけてくれるような関係性が築ければ、それは対等で健全なものになります。そのためには、自分のことも少しずつ話していくことも、相手との信頼を深める一歩になります。

お互いにとって心地よい会話のリズムを見つけること。それが結果的に「話せてよかった」「聞いてよかった」と思える関係をつくり出していきます。聞く力を持つだけでなく、自分自身を大切にする姿勢を持ち続けることが、長くハッピーな人間関係を保つ秘訣なのです。

愚痴の聞き方 知恵袋的まとめ:心がラクになる対応術

- 愚痴を聞くときは、まず相手の感情を受け止める姿勢を大切にする

- 共感はしても、すべてに賛成する必要はない

- 「うんうん」だけの相づちは、誤解を招くことがあるため注意する

- 話題を自然に切り替えるには、共感の後に関連する別の話をつなげるとよい

- 相手の感情に巻き込まれないよう、心の距離感を意識する

- 言い換え表現を使えば、聞き役でも自分の意見を伝えることができる

- 会話を無理に続けず、自然なタイミングで丁寧に締めくくる

- 相手に「話せてよかった」と感じてもらうには、共感+安心感が鍵

- 聞いたあとは、自分の心もケアする時間を持つ

- お互いに無理のない関係を築くことで、長く続く信頼が生まれる

このような聞き方を意識することで、愚痴に振り回されることなく、お互いにとって心地よいコミュニケーションが実現しやすくなります。

コメント