本サイトはプロモーションを含みます。

「家猫と暮らす」と考えはじめたとき、最初に気になるのが「完全室内飼いで本当に大丈夫なのか?」という点ではないでしょうか。かつては家の外と中を自由に行き来する猫も多く見られましたが、近年では猫の健康や安全面から、完全室内飼いが推奨されています。本記事では、猫を外に出さずに育てることの具体的なメリットや、快適な住環境を整えるための工夫についてわかりやすく解説していきます。交通事故や感染症、ノミ・ダニの被害など、猫を外で放し飼いにするリスクは少なくありません。猫が安心して過ごせる場所を確保し、トイレや食事の配置、危険ポイントの回避など、日常生活で意識しておきたいポイントを詳しく紹介します。これから家猫と暮らす方にとって、知っておきたい知識が詰まった内容です。

この記事のポイント4つです

- 完全室内飼いが猫にとって安全で自然な飼い方であること

- 外飼いによって猫が直面する具体的なリスク

- 猫が快適に暮らせる室内環境の整え方

- 飼い主が注意すべき家の中の危険ポイント

猫を完全室内飼いするメリットとは

猫は室内だけで飼っても大丈夫?

かつては猫が家の中と外を自由に行き来する飼い方が一般的でしたが、現在では完全室内飼いが主流となっています。理由はさまざまですが、その背景には猫の健康や安全を守ることが重要視されるようになったことが挙げられます。猫にとって、外の世界は刺激が多い一方で、危険も多く潜んでいます。交通事故、他の動物とのトラブル、感染症や寄生虫のリスクなどは、屋外を自由に歩き回る猫が常に直面する問題です。そのようなリスクから猫を守るため、室内での生活環境を整えることが求められるようになりました。

実際に、猫は本来単独で行動し、限られたテリトリーの中で過ごすことを好む動物です。これは野生時代からの本能であり、広範囲に移動する必要がない場合には、自分の縄張りの中で落ち着いて過ごす傾向があります。そのため、安全で快適な室内環境を整えることで、猫は十分に満足して暮らすことができます。たとえば、窓辺に座って外を眺める行動も、外に出たいという欲求からではなく、自分のテリトリーを確認したり、周囲の変化に注意を払っているだけである場合が多いのです。

また、完全室内飼いにすることで、飼い主が猫の健康状態をより細かくチェックできるようになります。食事の量や排泄の様子、ちょっとした体調の変化にもすぐに気づけるため、早期発見・早期治療がしやすくなります。結果として、室内飼いの猫は平均寿命が長くなる傾向にあります。近年では20歳を超えて元気に過ごす猫も珍しくなくなってきました。

一方で、「室内だけで飼うのはかわいそう」と感じる人もいるかもしれません。しかし、それは人間の感覚によるものであって、猫の本当の快適さとは一致しない場合があります。広さや外出の自由よりも、安心できる場所と穏やかな生活リズムが猫にとっては何より大切です。キャットタワーや高低差のある家具配置、落ち着ける隠れ場所などを工夫すれば、猫はストレスを感じることなく、充実した生活を送ることができます。

このように考えると、猫を室内だけで飼うことは決して不自然なことではなく、むしろ猫の本来の性質に合った飼い方であると言えるでしょう。外の危険から守りつつ、安心して過ごせる環境を整えることこそが、猫と長く幸せに暮らすために必要な配慮なのです。

猫を外で放し飼いするリスクとは

猫を外で自由に歩かせる放し飼いは、一見のびのびしていて自然に思えるかもしれません。しかし、実際には多くのリスクが伴う飼い方であり、猫にとって安全とは言えません。現代の住宅事情や都市環境を考慮すると、放し飼いによって猫が直面する危険は増加の一途をたどっています。屋外には、飼い主の目が届かないさまざまなトラブルが潜んでいるのです。

たとえば、最も深刻なのが交通事故のリスクです。猫は音に敏感で動きも素早いため、車の往来する道路では予測不可能な行動をとることがあります。その結果、突然飛び出して事故に遭うケースも少なくありません。また、田舎であっても農機具や自転車などによる事故の可能性があるため、安全とは言い切れないのが現実です。

さらに、外には他の猫や野生動物が存在し、それらとの縄張り争いやケンカに巻き込まれることもあります。けんかによるケガはもちろんですが、そこから病気が広がることもあり、たとえば猫白血病ウイルス(FeLV)や猫免疫不全ウイルス(FIV)といった重大な感染症を持ち帰るリスクも無視できません。これらの病気は発症すると治療が難しく、場合によっては命に関わることさえあります。

また、外出中の猫はノミやダニなどの寄生虫にさらされやすく、帰宅後に室内へそれらを持ち込んでしまうこともあります。こうした外からの持ち込みによって、他のペットや人間にも悪影響が出る可能性があるため注意が必要です。誤飲・誤食の危険もあり、道路に落ちているゴミや毒物、殺鼠剤などを口にしてしまう事例も報告されています。

そのほかにも、人間による危害やトラブルの可能性があります。猫を嫌う人によって虐待される、または首輪をしていても盗まれてしまうといった被害も起こり得ます。猫は一度外に出ると、自力で戻ってこられないケースも多く、最悪の場合、行方不明になってしまうことさえあるのです。さらに、猫が他人の庭を荒らしたり物を壊したりすれば、近隣トラブルに発展し、飼い主が責任を問われる可能性も否定できません。

このように、猫を放し飼いにすることは自由に見える反面、多くのリスクを抱えています。見守ることができない場所で起きる出来事に、飼い主がすぐに対応するのは困難です。だからこそ、猫の安全と健康、そして周囲との良好な関係を守るためにも、完全室内飼いの検討が重要になってきます。猫にとって本当に安心して暮らせるのは、リスクから遠ざけられた環境に他なりません。

交通事故や猫同士のけんかに注意

猫を外に出す場合、最も深刻なリスクとしてまず挙げられるのが交通事故です。道路を自由に歩き回る猫にとって、自動車やバイク、自転車などは常に命の危険と隣り合わせです。猫は気まぐれに動く習性があり、静かに近づく車両に気づかず飛び出してしまうことがあります。しかも体が小さいため、ドライバーから発見されにくく、急ブレーキでも間に合わないことが多いのです。一瞬の不注意が命取りになりかねません。

また、都市部や住宅街に限らず、郊外でも道路は多く存在しており、時間帯や場所に関係なく事故のリスクはつきまといます。事故に遭っても必ずしもその場で見つかるとは限らず、ケガをしたまま帰ってこられずに命を落とすケースも多々あります。猫は痛みやケガを隠す傾向があるため、たとえ無事に戻ってきたとしても、内臓にダメージを負っていることに気づかないこともあります。

加えて、猫同士のけんかにも注意が必要です。外にはすでに縄張りを持つ野良猫が多く存在し、新たに侵入してきた猫に対して攻撃的になることがあります。けんかは軽いにらみ合いにとどまらず、爪や牙を使った激しい争いに発展することもあり、負傷のリスクが高まります。こうしたけんかを通じて、感染症をもらってしまう危険も無視できません。とくに流血を伴うケガは、猫エイズや猫白血病などのウイルス感染の入口となりやすく、長期的な健康被害を招く恐れがあります。

一見、外で自由に過ごす姿は自然で健全なように見えるかもしれませんが、その裏側にはこのような重大なリスクが潜んでいます。特に交通事故とけんかは、発生すると取り返しのつかない結果になることも多く、命にかかわる場面が少なくありません。飼い主がどれだけ注意しても、外の世界にはコントロールできない危険が無数にあるのです。

だからこそ、愛猫の安全を守るために完全室内飼いという選択が注目されています。猫が安心して暮らせる環境を家の中で整えてあげることは、事故やけんかといった外の脅威から大切な命を守る確実な方法と言えるでしょう。

ノミ・ダニの被害、感染症のリスク

猫を屋外に出すことで真っ先に懸念されるのが、ノミやダニといった寄生虫による被害です。これらの虫は、草むらや地面、他の動物の体表に潜んでおり、外に出た猫が接触することで容易に寄生します。とくに暖かい季節には活動が活発になり、一度体に付着すると家の中まで持ち帰ってしまうこともあるため注意が必要です。

ノミが猫に寄生すると、皮膚をかきむしるほどの激しいかゆみに悩まされ、脱毛や皮膚炎を引き起こすことがあります。さらに、ノミを媒介とする寄生虫である瓜実条虫(うりざねじょうちゅう)が体内に侵入するケースもあり、見逃すと健康への影響が深刻になります。また、ダニに関しても同様に、吸血行動によって貧血を起こしたり、細菌感染のリスクを高める要因となることがあります。

それに加えて、屋外では感染症の危険性も無視できません。たとえば猫同士が接触した際に、唾液や血液を通じてウイルスが広がるケースがあり、特に注意すべきなのが猫白血病ウイルス(FeLV)や猫免疫不全ウイルス(FIV)です。これらは発症すれば免疫力が著しく低下し、慢性的な体調不良や命にかかわる病気へとつながる可能性があります。

さらに外では、腐敗した食べ物や薬品、化学物質などが落ちていることも珍しくなく、誤って口にしてしまうと食中毒や中毒症状を引き起こすこともあります。飼い主の目が届かない場所では、猫がどのようなものと接触しているかを正確に把握するのは困難であり、対応が遅れれば症状が悪化することもあるでしょう。

一度でもノミやダニが家の中に持ち込まれてしまうと、完全に駆除するには多くの時間と費用がかかります。そして感染症についても、ワクチンでは防げないものが存在しているため、予防だけで完全に守れるとは限りません。だからこそ、猫を外に出さないという選択が、こうしたリスクを避けるための有効な手段となります。

健康的で清潔な生活環境を維持するには、猫が日常的に接触する場所を管理できることが重要です。屋内での生活なら、こうした感染源をほぼ完全に排除することが可能となり、安心して一緒に暮らすことができるのです。

盗難や虐待にあう可能性もある

猫を外に出すことで起こり得るトラブルの一つに、人間による盗難や虐待といった深刻な被害があります。たとえ首輪をしていても、「飼い猫」であるという証拠にはなりにくく、外で見かけた人が野良猫と勘違いしたり、好奇心や悪意から持ち去ってしまうことがあります。一度連れ去られた場合、元の場所に戻ってくる可能性は極めて低く、再会が叶わなくなることも珍しくありません。

また、盗難の背景には、見た目がかわいい、珍しい品種、もしくは単なるいたずらという理由もあるようです。中にはネットオークションやSNSで販売目的にするようなケースも見受けられ、非常に悪質です。猫に罪はなくても、外を歩かせることでそうしたリスクにさらしてしまうのは避けたいところです。

さらに問題なのは、虐待の被害です。残念ながら、動物を意図的に傷つける人は一定数存在しており、猫はその対象になりやすい傾向があります。特に住宅街や公園など、誰でも立ち入れる場所では、猫が無防備になってしまうことも多く、狙われやすくなります。猫は言葉で助けを求めることができず、傷ついてもその場から逃げることしかできません。見つけたときにはすでに重傷だったという事例も実際に報告されています。

このような行為に対して法律的な罰則はあるものの、加害者を特定するのは困難です。監視カメラや目撃者がいない限り、証拠が得られず、泣き寝入りになるケースが大半です。たとえ加害者が見つかっても、猫が受けた心身のダメージは簡単に癒えるものではありません。一度人間に対して不信感を抱いた猫は、飼い主にすら懐かなくなったり、攻撃的な行動をとるようになることもあります。

放し飼いにすることで、このような人為的なトラブルに巻き込まれるリスクを高めてしまうという現実を知っておくことが大切です。猫にとって外の世界は自由に思えても、決して安全ではありません。むしろ、何が起こるか予測できない分、家の中よりはるかに危険な場所だといえます。だからこそ、飼い主としては猫を守るための環境づくりを優先し、自宅という安心できる場所の中で過ごせるように配慮することが求められます。大切な存在だからこそ、無用なリスクから遠ざけてあげることが、本当の優しさなのではないでしょうか。

猫を満足させる部屋を作ろう

キャットタワーを用意するのがおすすめ

猫を完全に室内で飼う場合、限られた空間の中でどのように運動や遊びをさせるかが大きな課題となります。その中でも特に有効なアイテムが「キャットタワー」です。これは猫の本能に適した動きや行動を自然に引き出せるため、日々の生活に欠かせない存在として多くの飼い主に取り入れられています。

猫には高いところに登って周囲を見渡す習性があり、それは野生時代の名残です。敵から身を守ったり、獲物を見つけるために高所を好む性質が今も残っています。そのため、平坦な床だけの生活では満足できず、ストレスを感じてしまう猫も少なくありません。キャットタワーは、そうした猫の「登る」「隠れる」「見下ろす」といった欲求を満たすのに非常に効果的です。

また、上下運動を日常的に行うことで、猫の運動不足を解消することにもつながります。運動が足りないと、肥満や筋力低下、さらには関節の衰えを引き起こす可能性がありますが、キャットタワーを設置することでそのリスクを軽減できます。タワーの設計によっては段差を使ったジャンプやよじ登りができる構造になっているため、日常の中で自然と身体を動かす習慣ができるのです。

さらに、キャットタワーには隠れ場所がついているものも多く、安心してくつろげるスペースとしての役割も果たします。猫は音や光、人の気配などに敏感で、落ち着ける場所を求める傾向があります。タワーの中に設けられた小部屋やボックスに入って休むことで、気持ちをリセットしやすくなります。

加えて、爪とぎスペースがついている製品を選べば、爪とぎの習性もタワー内で完結できるようになります。これは家具や壁を傷つける被害を防ぐ意味でも重要です。複数の爪とぎ場所を用意することで、猫の気分や好みに応じて使い分けることもできます。

市販のキャットタワーはサイズやデザインのバリエーションが豊富で、部屋の広さや猫の性格に合わせて選ぶことができます。子猫や高齢猫向けに段差を少なくしたものや、多頭飼いでも使える大型タイプまでさまざまです。スペースに余裕がない場合は、突っ張り棒タイプの省スペースタワーも便利です。

こうして見ていくと、キャットタワーはただの遊具ではなく、猫が快適に室内生活を送るための重要な設備の一つと言えるでしょう。猫の心身の健康を守るうえでも、ぜひ取り入れておきたいアイテムです。環境づくりに工夫を加えることで、猫にとっての「理想の室内」がぐっと近づきます。

猫が落ち着ける場所をつくる工夫

猫と一緒に室内で暮らす際にとても大切なのが、「落ち着ける場所を用意してあげること」です。猫は非常に繊細で警戒心の強い動物であり、周囲の音や気配、人の動きに敏感に反応します。そのため、安心して身をゆだねられる「自分だけの静かな空間」があるかどうかで、日々のストレスの感じ方に大きな差が出てきます。

猫が好むのは、狭くて囲まれた場所や高いところです。これは、野生で暮らしていた頃の本能が残っているためで、敵から身を守り、静かに過ごせる環境を自ら選んでいた名残です。家の中でも、その習性を活かしてあげることがポイントになります。たとえば、カゴやキャットベッドの中に毛布やタオルを敷いて、猫が安心して入れるようなスペースを作るのが効果的です。また、段ボール箱などの簡単なものでも、猫にとっては快適な隠れ家になります。

人の目線とは異なり、猫にとっては「人通りの少ない場所」「音が少ない場所」「光が直接当たらない場所」が落ち着ける空間になります。テレビの近くやドアのすぐ横といった落ち着かない場所は避け、家具の陰や部屋の隅など、静かで視界が広すぎない位置にスペースを設けるのがよいでしょう。

また、季節や気温に応じて、猫が自然と好む場所も変化します。夏は風通しの良い涼しい場所、冬は暖房の効いた部屋や日当たりの良い窓辺を選ぶ傾向があります。季節ごとに寝場所を変えることは珍しくないため、猫の行動をよく観察し、好んで過ごしている場所にベッドや毛布を置いてあげると、より快適に感じてもらえるでしょう。

中には飼い主が作った場所よりも、自分で気に入った場所を選ぶ猫もいます。クローゼットの奥や棚の隅など、思いもよらないところを好む場合もあるので、無理に移動させたりせず、できるだけそのまま使わせてあげることが大切です。猫は自分の居場所が確保されていると、精神的にも落ち着きやすくなり、リラックスした表情を見せるようになります。

このように、猫の性格や生活リズムに合わせて落ち着ける場所を整えることで、安心して暮らせる環境ができ上がります。ただ広いだけの空間よりも、「自分の居場所がある」と感じられる空間の方が、猫にとっては何倍も心地よいのです。猫の心を理解しながら工夫を重ねることで、室内飼育でも快適な毎日を提供することができます。

トイレと食事場所は離して設置

猫を室内で飼ううえで意外と見落とされがちなのが、「トイレと食事の場所の位置関係」です。人間にとっても同じことが言えるように、猫にとっても排泄をする場所と食事をする場所が近いというのは非常に不快であり、ストレスの原因になります。この点を理解せずに配置してしまうと、トイレを使わなくなる、食欲が落ちる、あるいは粗相をしてしまうなど、行動面に問題が出ることがあります。

猫は本能的に「清潔さ」を重視する動物です。特に排泄に関しては、においが食事と混ざることを嫌う傾向があり、それぞれをしっかり分けておくことで、快適に過ごせるようになります。理想的には、トイレは部屋のすみなど人の出入りが少なく静かな場所に設置し、食事は日当たりがよく、落ち着いて食べられる場所に分けておくのが望ましいです。

また、トイレのにおいが漂っている環境では、猫がごはんを食べること自体を避けてしまうこともあります。これはにおいの強さだけでなく、排泄時に感じる緊張と、食事時に求める安心感が相反するものであるからです。特に神経質な猫の場合、このようなちょっとした違和感が習慣化し、食事を残すことが増えたり、決まった場所でしか排泄しなくなるなど、行動パターンに影響を与える可能性があります。

トイレと食事を離して設置する場合、猫の動線も意識すると良いでしょう。たとえば、寝床のすぐ近くにトイレがあると、寝るときも落ち着けなくなってしまうことがあります。生活エリアを「食事」「トイレ」「休憩・遊び」と区分けして考えることで、猫のストレスを軽減し、より自然な生活リズムを築くことができます。

さらに多頭飼いの場合は、1匹ごとにトイレと食事のエリアを分ける工夫も重要です。猫同士でにおいや空間をめぐる争いが起こらないようにすることが、穏やかな共生のポイントになります。もしスペースが限られている場合でも、パーテーションを使ったり、家具の配置を工夫することで距離を確保することが可能です。

このように、猫にとって快適な生活空間をつくるには、食事とトイレの場所をしっかりと分けて設置することが基本です。それだけでも猫の心身の健康に良い影響を与えることができ、長く安心して暮らせる環境につながります。猫の立場になって空間を見直すことが、快適な室内飼いの第一歩です。

快適な環境に空気清浄機の設置もおすすめです。

【猫多頭飼い必見】富士通空気清浄機で劇的臭気消去法を徹底解説

家のなかで気をつけたい猫の危険ポイント

室内飼いは猫を外の危険から守る方法として非常に有効ですが、「家の中=完全に安全」と思い込んでしまうのは危険です。実は家庭内にも、猫にとって思わぬ事故につながるリスクが数多く潜んでいます。飼い主が気づかないうちに危険な環境ができていることもあるため、猫目線での点検が欠かせません。

最初に意識したいのが「誤飲・誤食」のリスクです。猫は興味を持ったものを口に入れてしまうことが多く、人間の食べ物や薬、輪ゴム、ヘアゴム、ボタン、糸などが特に注意すべきアイテムです。とくにひも状のものに興味を示す猫は多く、遊んでいるうちに飲み込んでしまうことがあります。これが腸に絡まると手術が必要になるケースもあります。安全のためには、細かい物を出しっぱなしにせず、日頃から整理整頓を心がけることが大切です。

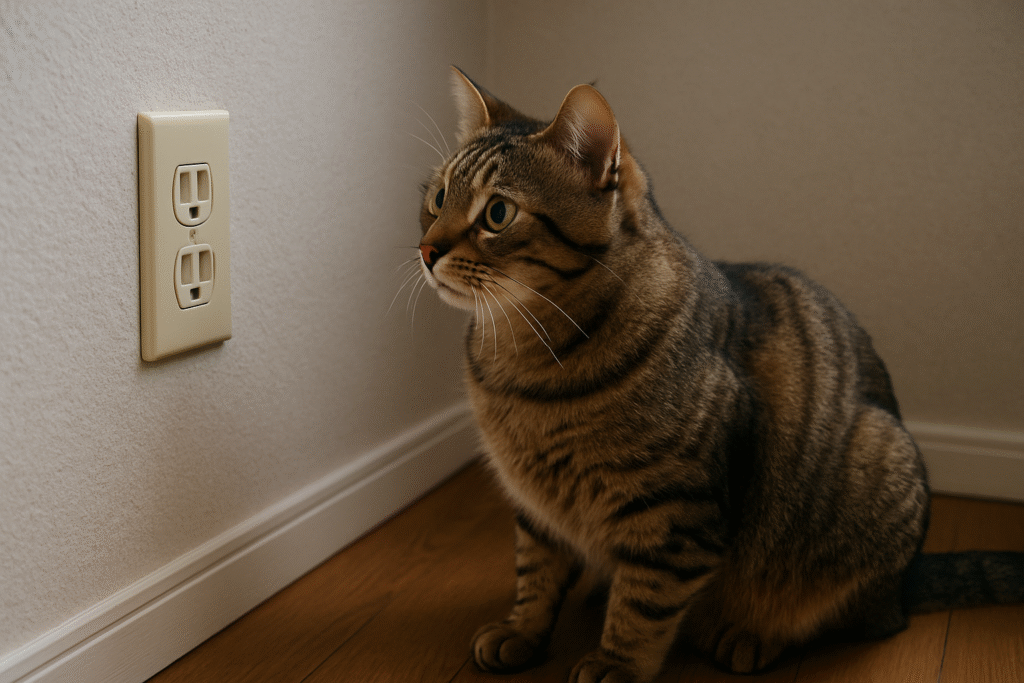

次に気をつけたいのが「電気コードへのいたずら」です。コード類は見た目がひもに似ているため、噛んだり引っ張ったりする猫もいます。プラグが差し込まれた状態で噛んでしまえば感電事故につながることもあり、非常に危険です。また、コードを引っ張った拍子に上にある家電製品が落下し、猫がけがをする可能性も考えられます。コードはカバーで保護し、できるだけ床や壁に沿わせて配線するなど、物理的な対策を取りましょう。

そのほかにも「ドア」によるトラブルも少なくありません。猫がドアの隙間に入り込んだまま、飼い主が気づかずに閉めてしまったり、風などでドアが急に閉まり、はさまれてしまうといった事故が起こることがあります。猫の行動範囲を把握するためにも、ドアの開閉には常に注意を払い、必要に応じてドアストッパーを使うと安心です。

また、浴室も意外な危険ポイントのひとつです。猫がこっそり入り込み、お湯を張ったままの浴槽に落ちて溺れてしまう事故も報告されています。滑りやすく脱出しづらい浴槽は、猫にとって非常に危険な場所です。お風呂の扉は必ず閉めておく、また浴槽に水を張りっぱなしにしないことが基本です。

家具にも注意が必要です。特にカーテンやソファ、ラグなどの布製品に爪が引っかかってしまい、無理に引き抜こうとして爪を傷つけることがあります。高さのある棚や不安定な家具に登って転落するケースも考えられるため、家具の固定や落下防止も忘れずに行いたいところです。

このように、家の中には一見安全そうであっても、猫にとって危険となる要素が潜んでいます。猫が自由に歩き回る空間だからこそ、人間とは異なる目線で細部までチェックし、小さな危険を見逃さないことが必要です。安全で快適な室内環境をつくることが、猫と安心して暮らす第一歩になります。

猫と安心して暮らす家の工夫とは

猫と快適に共に暮らすには、ただ家の中に閉じ込めておくだけでは不十分です。猫が安心してのびのびと過ごせる空間を整えることが、毎日の生活を穏やかで満ち足りたものにします。特に完全室内飼いでは、屋外の刺激が得られない分、室内環境に工夫を凝らす必要があります。ここでは、猫との暮らしをより安全で心地よいものにするための実用的なポイントを紹介します。

まず基本となるのは、猫の「行動範囲」をしっかり確保することです。猫は高低差のある場所を好むため、上下運動ができるように家具の配置を工夫することが重要です。キャットタワーや窓辺に設置したステップなどは、運動不足の予防だけでなく、精神的な満足感にもつながります。また、登れる場所だけでなく、隠れられる場所も忘れてはいけません。段ボールやカゴに毛布を入れて置いておくだけでも、猫にとっては落ち着ける大切な場所になります。

照明や音にも配慮が必要です。猫は大きな音や強い光を苦手とすることが多く、特にテレビの音量やスマート家電の作動音などには敏感です。日常的に過ごすリビングなどでは、落ち着ける静かな時間帯を意識的に確保してあげるとよいでしょう。遮光カーテンを使えば、猫が安心して昼寝できる薄暗いスペースを作ることもできます。

安全面での対策としては、危険物を猫の手が届く場所に置かないことが基本です。たとえば、植物の中には猫にとって有害なものもあり、誤って口にしてしまうと中毒を起こすことがあります。観葉植物を置く場合は、猫にとって無害な種類を選ぶようにしましょう。また、薬品や洗剤、ガラス製品などの割れ物も、しっかり収納しておくことが必要です。

さらに忘れてはならないのが、「猫専用のルール」を家庭内で共有することです。たとえば、ドアを閉める習慣やキッチンへの侵入を防ぐための柵の設置など、家族全員が一貫した行動を取ることで、猫にとって混乱の少ない環境が整います。猫は変化に弱い動物であり、急な模様替えや家具の移動もストレスの原因になることがあるため、生活空間の大きな変更は慎重に行うことが望ましいです。

また、定期的に猫の行動を観察することも大切です。お気に入りの場所、避けている場所、食事やトイレの様子に変化がないかなど、小さなサインから体調不良やストレスの兆しを察知できることがあります。猫との暮らしにおいては、「気づく力」と「寄り添う姿勢」が何よりも大切な工夫かもしれません。

このように、猫と安心して暮らすための家づくりには多くの要素がありますが、一つひとつは難しいことではありません。日々の生活の中に少しずつ取り入れていくことで、猫にとっても飼い主にとっても、かけがえのない穏やかな時間が育まれていきます。猫との暮らしをより豊かにするための第一歩として、ぜひ今日からでも取り組んでみてはいかがでしょうか。

まとめ

猫を外に出さずに室内だけで飼う「完全室内飼い」は、現代の飼育スタイルとして非常に理にかなった方法であることがわかります。外には交通事故や感染症、ノミ・ダニ、さらには盗難や虐待といった多くの危険が潜んでおり、それらから猫を守るためには室内飼いが最適です。猫は広い外よりも、安全で落ち着ける自分の縄張りを好む習性があるため、環境さえ整えてあげればストレスなく暮らすことができます。キャットタワーや隠れ家スペース、トイレと食事場所の適切な配置など、飼い主の工夫次第で猫にとって快適な生活空間を実現できます。家の中でも危険はあるため、誤飲や感電などのリスクに備えた対策も必要です。猫と安心して長く暮らすには、完全室内飼いと環境づくりが鍵となります。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/47e1b44e.bb546a59.47e1b44f.53613019/?me_id=1398853&item_id=10000091&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftitilife%2Fcabinet%2F09803259%2F10030828%2F130.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント